Якутск – столица Якутской области Иркутской губернии

1805-1851

1805

22 апреля. — Именным указом образована Якутская область. В Якутске учреждено особое гражданское правление под названием Якутское областное правление во главе с областным начальником — председателем областного правления. Председатель областного правления являлся главным начальником обширного края по гражданской части и непосредственно подчинялся генерал-губернатору Сибири, а с 1822 г. — генерал-губернатору Восточной Сибири. Областное правление включало в себе функции: полицейскую, финансовую и судебную. В полицейском и финансовом отношениях оно подчинялось Иркутскому губернскому правлению, в судебном — Сенату. Областное правление имело в своем составе канцелярию, возглавляемую секретарем, четырех столоначальников с четырьмя помощниками, двух переводчиков, журналиста, архивариуса и писаря, областного землемера с младшим землемером, областного медицинского инспектора и лекаря с двумя учениками. Якутская область разделилась на комиссарства: Вилюйское, Олекминское, Среднеколымское и Верхоянское (вместо упраздненных Зашиверского и Жиганского комиссарств). Якутск, как областной центр, получил особую администрацию во главе с городничим. Был создан городской магистрат из двух бургомистров и четырех ратманов.

Якутская казачья команда перешла под непосредственное подчинение Якутского областного начальника. До этого она подчинялась иркутскому обер-коменданту.

31 июля. — Издан указ об определении медицинских чинов в Якутскую область, согласно которому учреждена должность «главного медика области». В окружных центрах предусматривалось по одному окружному лекарю. Первым главным медиком Якутской области был назначен доктор Реслейн, прослуживший в Сибири, на Камчатке и в Якутии сорок лет.

19 ноября. — Областным начальником и председателем Якутского областного правления назначен надворный советник Иван Григорьевич Кардашевский, бывший якутский городничий c 1800 по 1803 г. На этой должности прослужил по 7 июня 1816 г. Выехал за пределы области.

1806

3 марта. – Сибирским генерал-губернатором назначен Иван Борисович Пестель (1765—1843). До назначения — сенатор, тайный советник. Отец декабриста Павла Пестеля. Вверенным ему Сибирским краем 12 лет управлял из Санкт-Петербурга до 1818 г.

15 июня. — Проездом в Гижигинск в Якутск прибыла экспедиция доктора медицины и адъюнкта ботаники И.И. Редовского. План трехлетней экспедиции проходил по маршруту: Иркутск-Якутск-Охотск-Гижигинск (лето 1807 г.)-о.Беринга - плаваний на Курильские и Шантарские острова (1808 г.) -Удский острог-Якутск-Петербург. В задачи экспедиции входило: изучение ботаники, проведение астрономических наблюдений, определение широт и долгот посещаемых мест, наблюдение над погодой и состоянием воздуха. За восемь месяцев путешественник на лошадях и оленях, на лодках и нартах, запряженных собаками, прошел около пяти с половиной тысяч верст. От Иркутска он поднялся по Лене до Якутска, добрался до Охотского моря. В феврале 1842 г. Редовский скончался. Ученый оставил дневник путешествия, который содержит интересные сведения о быте, нравах и обычаях якутов, тунгусов и коряков, об их взаимоотношениях с русскими. Рукопись дневника хранится в Архиве РАН в Санкт-Петербурге. Там же хранится снятый И.И.Редовским подробный план города Якутска (1806 г.), который впервые обнаружен и опубликован проф. Ф.Г. Сафроновым в справочнике «Город Якутск в XVII — начале XIX в.» (Якутск, 1957). В дневнике И.И. Редовского сохранилось следующее описание города Якутска: «Якутск издали имеет выигрышный вид. Город кажется расположенным вплотную к берегу, а благодаря пространной архитектуре домов кажется очень большим, при ближайшем рассмотрении, однако это впечатление исчезает. Церкви и монастыри омрачают вид... Город построен широко, но без плана, дома в нем деревянные. Старая крепость и принадлежащие к ней здания — бесспорно самое замечательное из того, что может показать город. Крепость еще хорошо сохранилась, она построена из лиственницы, и притом лучше, чем остальные, которые я видел в Сибири. Каменные здания, как церковь, колокольня и пр. еще хорошо сохранились и находятся в районе крепости. Гостиный двор, монастыри, продовольственные магазины имеют меньшее значение... Правильных улиц в Якутске нет, кроме одной (Большая улица, ныне проспект Ленина- сост.), которую все же можно назвать правильной и улицу по берегу Лены (быв. Набережная, ныне ул. Чернышевского - сост.). Укреплений никаких нет. В городе стоит вода, которая не высыхает. Колодцев в городе нет из-за примерзания земли. Жители Якутска в общем малосостоятельные, есть только два-три действительно богатых купца. Военные в Якутске. Местная штатная команда состоит из 33 солдат, четырех унтер-офицеров и одного офицера. Они взяты из других городов и подчиняются местному городничему. Гарнизонная рота состоит из 200 чел. во главе с майором и тремя офицерами. Из якутов и тунгусов не берут в солдаты. Имеются еще в городе казаки, около 100 чел. во главе со своим офицером».

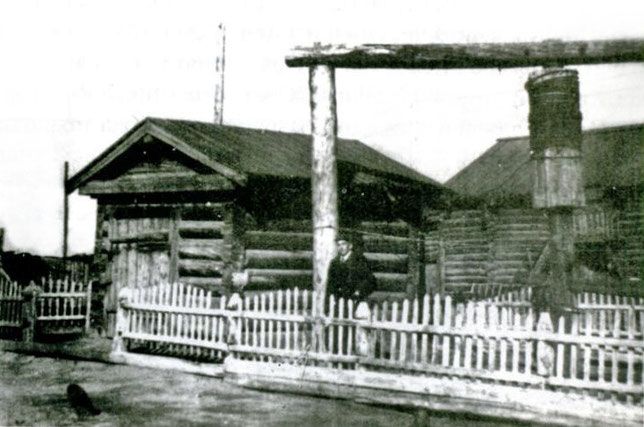

ФОТО 1. Остатки крепостной стены и башни Якутского острога. 1903 г. Фото Е.А. Зуева.

18 июня. — Согласно «Ведомости» по сословиям население Якутска состояло: из чиновников — 38 чел., лиц духовного звания — 37, купцов — 36, мещан — 352, приказных — 22, солдат и казаков — 392, «сибирских дворян» — 27, отставных разного звания — 71, крестьян и ясачных — 260, иногородних (временно находящихся в городе) — 210, ссыльных — 103. Всех жителей города насчитывалось 2698 чел. обоего пола.

В этом году в Якутске имелось «церквей каменных — 4, деревянных — 5. Крепость с трех сторон обнесена деревянною стеною с имеющимися при ней пятью башнями и двумя воротами. В ней уездное казначейство каменное, построенное в 1707-м году, уездный и земский суды, пороховой подвал, тюремный острог и соляные казенные магазины деревянные. Возле той крепости гостиный двор. В нем 77 лавок деревянных. И таковых же на малом рынке имеется 62 лавки. Господ чиновников, духовного звания, купецких, мещанских, приказнослужителей и нижних воинских чинов 300, домов да якутских 62 юрты».

1807

18 июля. — Проездом в Петербург через Юдому в Алдан в Якутск прибыл участник кругосветной экспедиции И.Ф. Крузенштерна Г.И. Лангсдорф (1774—1852), немецкий естествоиспытатель, доктор медицины. Пробыв здесь несколько дней и собрав в окрестностях города ботаническую коллекцию, в том же месяце он выехал в Иркутск.

1808

3 февраля. — В Якутске открылось уездное двухклассное училище. Первым смотрителем училища был Федор Амвросов, а учителями — кандидаты Иркутской мужской гимназии братья Василий и Степан Копыловы. Вскоре здесь открылся третий класс. Преподавание велось на русском языке. Кроме чтения и грамматики, в училище преподавались арифметика, геометрия, география, гражданская история, рисование, черчение, Закон Божий, катехизис, Священная история.

13 сентября. — В Якутск прибыла экспедиция во главе с тобольским чиновником М.М. Геденштромом (1780—1845) для описания Новосибирских островов.

В этом году население города Якутска составило около 3000 человек.

1810 г.

13 февраля. – Иркутским купцом П. Басниным, бывшим в Якутске часто по торговым делам, составлен и представлен в Якутскую городскую думу проект построения Гостиного двора. Проект этот, оставленный тогда почти без внимания, осуществлен лишь лет через 20 - 30.

1812

9 августа. — Указ Иркутского губернского правления о закреплении наследственности в замещении родоначальнических должностей.

1813

9 ноября. –В больнице г.Якутска по штату имелось 25 коек. Вопросами здравоохранения ведал Больничный совет.

1815

13 февраля. — Указ «о небытии в Якутской области прокурору и об исправлении сей должности местному уездному стряпчему под именем областного стряпчего с полным прокурорским жалованьем».

В этом году Якутск посетил П.А. Словцов, русский просветитель, директор Иркутских училищ (в 1815—1820 гг.), затем визитатор (т.е. инспектор) сибирских училищ (в 1820—1826 гг.), вложивший немало труда в развитие народного просвещения Восточной Сибири, в т.ч. и Якутской области. После первой поездки в Якутск П.А.Словцов (в 1826 г. он вновь посетил его) напишет следующие слова о якутах и их способностях: «Якуты по последнее десятилетие независимо от климата обнаружили удивительную способность к искусствам... Столярная и каменная работы, резьба по дереву и из мамонтовой кости, дело мебелей по московским образцам, портное мастерство и другие искусства, в каких только может нуждаться город областный, ныне без изъятия принадлежит руке якутов... Ученики уездного училища, из рода якутов, отличаются красотой чистописания и успехов в рисовании».

1816

8 июня. — Указ Св. Правит. Синода «о присвоении епископу Михаилу Иркутскому и Нерчинскому по обозрению летом 1815 г. Якутского края и многотрудности этой поездки, призванной высшим духовным начальством и по освидетельствовании преосвященным поголовного обращения якутов в христову веру титула Якутский и именовать Иркутского архиерея Иркутским, Нерчинским и Якутским».

7 июня. — Назначен областным начальником капитан 2 ранга и кавалер, служивший командиром Охотского порта, Михаил Иванович Миницкий (1772—1829) — впоследствии российский контр-адмирал, командующий 3-й бригадой 3-й флотской дивизии Балтийского флота, почетный член Московского университета, автор книг по военно-морскому искусству. На должности по 21 октября 1821 г.

По приказу вновь назначенного Якутского областного начальника М.И. Миницкого якутские казаки были обязаны явиться на службу и к начальнику в желтых камлеях с нешироким воротником и обшлагами из синего сукна, из которого должны быть и погоны с вышивкой «Я.К.П.». Форма эта была установлена вследствие того, что материалы для нее можно было всегда достать в Якутске по сходной цене.

1817

По рапорту казачьего головы Сысоева от 20 июля областной начальник Миницкий выписал с дозволения иркутского губернатора на деньги якутских казаков 936 аршин сукна серого, красного и синего. Из них были сшиты мундиры для нижних чинов из синего сукна с фалдами без пуговиц, с красным воротником и погонами, на которых изображалась «Я.К.П.» из олова; рейтузы из синего сукна с лампасами, кушак из лакированной кожи; кивера из черного сукна с султаном с этикетом из нитяной тесьмы; подсумки из лакированной кожи с вензелем государя императора; железные шпоры, белые перчатки. Офицеры имели ту же форму лишь с следующими изменениями: кушак из синей шелковой ленты; этикеты серебряные; кивера клисовые, серебряные, вышитые погончики и серебряный темляк.

1818

10 ноября. — Якутским духовным правлением получен указ Иркутской духовной консистории от 19 октября об открытии в Якутске двухклассного уездно-приходского училища для детей священно-церковных служителей. Но в нем обучались не только дети священников, но и также чиновников, казаков и мещанского сословия.

1819

22 марта. — Сибирским генерал-губернатором назначен Михаил Михайлович Сперанский (1722—1839), сенатор, тайный советник. Инициатор реформирования системы государственного управления в Сибири, автор изданного в 1822 г. «Учреждения для управления Сибирских губерний».

1820

25 июля. — Из Петербурга в Якутск прибыли две гидрографические экспедиции Адмиралтейского департамента. Одну из них — Янскую, возглавил лейтенант П.Ф. Анжу (1796—1869), служивший до этого на кораблях Балтийского флота, другую — Колымскую, лейтенант Ф.П. Врангель, участник кругосветного плавания на шлюпке «Камчатка» под командованием В.М. Головкина.

Октябрь. — В Якутск прибыл капитан английского флота, путешественник Джон Кохрэн. Исходив едва ли не всю Западную Европу, он отправился в Петербург, чтобы пересечь затем Сибирь и произвести некоторые научные исследования на Чукотке и Камчатке. О Якутске он оставил следующую запись: «Якутск, хотя и торговый город, выстроен однако ж довольно плохо. Маленькие деревянные дома разбросаны на больших расстояниях. Пять церквей, собор и монастырь, остатки древнего укрепления, каменный гостиный двор и вся хорошо обстроенная Никольская улица придают ему довольно красивый вид, особенно в глазах путешественника, который пригляделся к пустынному однообразию Ленских побережьев; при всем том мало есть городов, которые производили бы такое грустное впечатление».

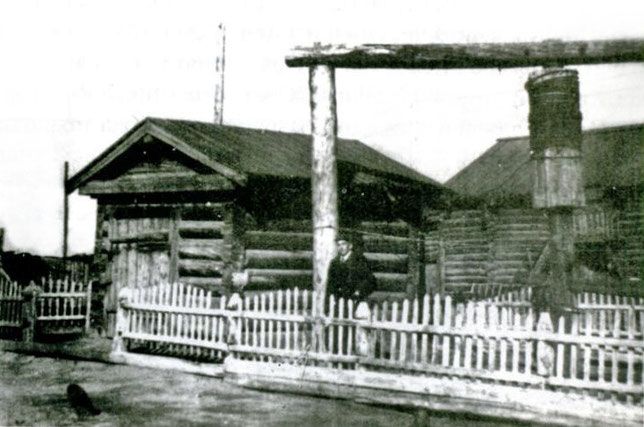

ФОТО 2. Вид центральной части города. к.19 в. Фото Н.А.Виташевского.

В этом году:

- на месте старой деревянной Предтеченской церкви (возведенной в 1742 г.) построена каменная Градо-Предтеченская церковь. Она была построена на средства почетной гражданки Наталии Колесовой, во имя святой мученицы Наталии; левый придел — в честь великой княгини Ольги, а правый — пророка Предтечи и Крестителя Иоанны. Церковь с колокольней. Церковь действовала до 1919 г., в советское время разрушена и была переоборудована под жилой дом, последний снесен;

-на территорию Якутского Спасского мужского монастыря перенесена старая Николаевская церковь, разобранная после пожара и находившаяся ранее на городском рынке, освященная во имя преподобного Михаила Малеина;

-в Якутской области числилось 15 церквей и 10 часовен.

1821

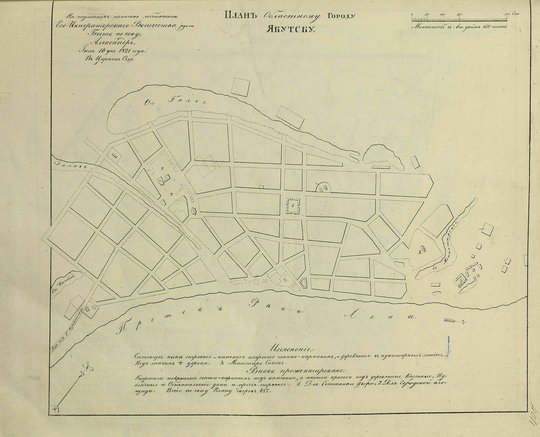

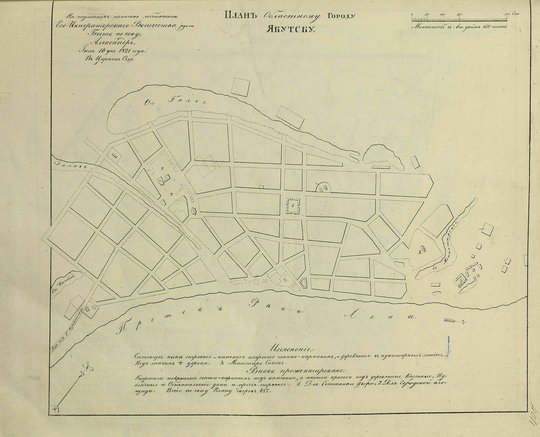

10 июня. – Император Александр I утвердил «План Областному Городу Якутску». На подлинном написано собственною Его Императорского Величества рукою: «Быть по сему. Александр. Июня 10 дня 1821 года. В Царском Селе». В плане 1821 г., утвержденном императором Александром I, появились признаки будущего генерального плана, здесь – начерчены улицы, обозначены какие из них главные, даны будущие направления развития города.

ФОТО 3. План г.Якутска. 1821 г. ПСЗРИ. Собрание 1649-1825. Книга чертежей и рисунков. Планы городов.

Начало сентября. — С окончанием строительства освящена каменная Николаевская церковь в Якутске.

21 октября. — Временно начальником области назначен коллежский советник Алексей Николаевич Ачкасов. На должности по 24 марта 1822 г.

1822

26 января. — Указом Сибирь разделена на Западную и Восточную. Центром первой стал Тобольск (впоследствии перенесен в Омск), второй — Иркутск. Были учреждены Тобольское и Иркутское генерал-губернаторства. Якутская область оставалась в ведении Иркутского генерал-губернаторства. Первым генерал-губернатором Восточной Сибири назначен Александр Степанович Лавинский (1776—1884), тайный советник. В 1833 г. освобожден с назначением в Государственный Совет.

24 марта (по другим данным 27). — Прибыл новый областной начальник статский советник и кавалер Дмитрий Яковлевич Рудаков. На должности по октябрь 1824 г. Умер в Якутске.

22 июля. — Издано «Учреждение для управления Сибирских губерний» с уставами и положениями: 1) об управлении инородцев; 2) об управлении киргизкайсаков; 3) о ссыльных; 4) об этапах; 5) о сухопутных сообщениях; 6) о городовых казаках; 7) о земских повинностях; 8) о хлебных запасах; 9) о долговых обязанностях между крестьянами и между инородцами. «Учреждение для управления Сибирских губерний» определяло положение Якутской области в административной системе Сибири. Область была разделена на пять округов: Якутский, Олекминский, Вилюйский, Верхоянский и Среднеколымский. Деление области на зимовья, острожки и остроги исчезло окончательно. Якутский округ был разделен на семь улусов: Кангаласский, Батурусский, Мегинский, Намский, Борогонский, Баягантайский и Дюпсюнский; Вилюйский — на четыре: Сунтарский, Мархинский, Верхневилюйский и Средневилюйский; Верхоянский — на четыре: Жиганский, Усть-Янский, Верхоянский и Эльгетский; Олекминский и Колымский округа состояли каждый из одного одноименного улуса.

Всего в Якутской области было образовано 194 якутских наслега и 62 рода (бродячих). Областную администрацию составляли областной начальник и областное правление.

В этом году в Якутске вместо магистрата – органа представительного управления сословий купечества и мещан, возникает Якутская городская общая и шестигласная думы. Последняя состояла из гласных 6 сословий, не имевшая административных прав и денежных средств, существовала на бумаге до 1846 г. Хозяйственными и судебными делами ведало присутствие ратуши, состоявшее из бургомистра, двух ратманов и секретаря.

1823

Май. – Проездом в Америку в Якутск прибыл с семейством (женой, сыном, матерью и братом) священник Иоанн Вениаминов (в миру Иоанн Евсеевич Попов), будущий великий миссионер Русской Православной церкви, Святитель Иннокентий, епископ Камчатский, Курильский и Алеутский, митрополит Московский и Коломенский. Отсюда отец Иоанн верхом на лошадях выехал в Охотск, а далее на судне Российско-Американской компании добрался до Алеутских островов, к месту своей пастырской службы, куда прибыл в 1824 г.

В этом году:

- на основе «Устава» 1822 г. реорганизован Якутский казачий полк: упразднены «конные казаки» и полк стал рекрутироваться из пеших казаков. Якутский казачий полк стал именоваться «Якутским казачьим пешим полком». По Якутской области на службе числилось 453 казака. В дальнейшем число казаков, несших службу, не претерпело серьезных изменений. В 1835 г. на службе числилось 480 казаков, в 1854 г. — 385. Якутский казачий полк подчинен иркутскому гражданскому губернатору.

- в Якутске проживало 4204 человек, в т.ч. духовного звания — 95, военных — 241, чиновников — 123, дворян и отставного чиновничества — 670, разночинцев — 2172, купцов — 43, мещан и цеховых — 783 и пр.

1824

Январь. — Из Усть-Янска и Среднеколымска в Якутск прибыли экспедиции Анжу и Врангеля. Здесь участники экспедиции прожили около месяца, а затем выехали в Петербург. Итоги экспедиции Врангеля были обобщены в книге «Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. экспедицией под начальством флота лейтенанта Ф.П. Врангеля», которая была издана в 1841 г., а в 1948 г. выпущена вторым изданием. Вызывает интерес описание о г. Якутске, сделанное Ф.П. Врангелем в разные годы. В июле 1820 г. он писал: «Якутск носит на себе совершенный отпечаток хладного, мрачного севера. Город расположен на голой равнине, примыкающей к левому берегу Лены. В его широких улицах видны только незначительные дома и хижины, окруженные высокими деревянными заборами. Между серыми, мертвыми бревнами и досками тщетно будете искать дерева или хотя одного зеленого кустика; ничто не изобличает здесь существование кратковременного лета, разве только отсутствие снега, который своей белизной, быть может, несколько оживляет печальную серую единообразность. В городе считается всего 4000 жителей, около 500 домов, пять церквей (из коих три каменные и две деревянные), один монастырь; при нас строился каменный гостиный двор. Единственную достопримечательность Якутска составляет старинная деревянная крепость, или острог, с угрожающими падением угловыми башнями, которую в 1647 году построили завоеватели Сибири — казаки. Сколь ни ветх сей памятник первого основания Якутска, однако ж жители взирают на него с благовением, охотно рассказывают о богатырских подвигах своих предков, начале и приращении своего любезного города, который, к счастью, большая часть из них любит и находит довольно красивым. Впрочем, в последние тридцать лет он действительно улучшился приметным образом; уже исчезли все якутские юрты, виденные в нем в 1793 году капитаном Биллингсом между обывательскими домами; тогдашние льдины и даже слюда, заменены стеклами, по крайней мере у более зажиточных горожан, а в некоторых домах мерцает уже заря комнатной роскоши, как то: большие окна, высокие комнаты, створчатые двери и тому подобное. Якутск, как известно, есть сосредоточение немалой части сибирской торговли. От Анабара до Берингова пролива, от берегов Ледовитого моря до находящегося у Олекмы горного хребта Алдана, из Удского острога, даже из Охотска и Камчатки, с пространства, составляющего несколько тысяч верст в окружности, свозятся в сей город драгоценнейшие и простые пушные товары всякого рода; сверх того моржовые зубы и загадочные мамонтовые кости, остатки допотопные, для промена или продажи в течение лета. В оборот приходится всего более нежели на два с половиной миллиона рублей, а одних пушных товаров бывает на полтора. Со вскрытием Лены купцы приезжают из Иркутска в Якутск, привозя с собой в обмен всевозможные товары, какие только нужны здесь в житейском быту. Кроме крепкого черкасского табаку в папушах, играющего важную роль, главнейшие предметы торговли суть хлеб в зерне и муке, чай и сахар, горячие напитки разных сортов, особенно водка, китайские бумажные и шелковые материи, низшей доброты сукна, медные и железные вещи, стекло и т.д.».

Следующее описание Ф.П. Врангеля о г. Якутске относится к 1824 г.: «В продолжение почти четырехлетнего отсутствия Якутск значительно переменился и улучшился. Между другими улучшениями было и то, что бесполезный, старый деревянный острог разломали и из уцелевших в нем годных бревен построили дом для клуба, куда в положенные дни собираются почтеннейшие жители города. Здесь нашел я, освященную залу, буфет с разными кушаньями и напитками, бильярд, комнату для карточной игры и пр. По праздникам здесь обедают, танцуют, а иногда зал превращают в театр и разыгрываются разные пьесы. В наше время давали тут оперу «Мельник». Артистами были молодые казаки и играли весьма порядочно. Предки их строили острог, который превратясь ныне в храм Талии, вместо ужаса, разливает общее удовольствие. Всеми такими улучшениями обязан был Якутск своему тогдашнему городничему Мордвинову».

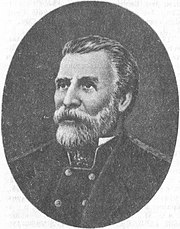

ФОТО 4 Барон Фердинанд Петрович Врангель (1796 -1870)— российский военный и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь, адмирал, управляющий Морским министерством

10 января. — В Иркутск выехали депутаты Якутской области — голова Борогонского улуса Иван Мигалкин, голова Кангаласского улуса Савва Кириллин и бывший голова Кангаласского улуса Николай Рыкунов для участия в разработке правил по применению «Устава об управлении инородцев Сибири» 1822 г. Там они представили в специально созданный комитет для составления проекта законов рукописный сборник «О степных законах и обычаях якутов».

Весной Якутск посетил действительный статский советник, иркутский губернатор И.Б. Цейдлер. Он ознакомился с ходом реформ на месте, встретился с улусными головами, инспектировал работу органов местного управления. Специально для губернатора был выстроен дом с четырьмя комнатами и кухней. Там он провел все лето.

Октябрь. — Областным начальником во второй раз назначен статский советник и кавалер Алексей Николаевич Ачкасов. В марте 1826 г. уволен в связи с выходом в отставку.

В этом году:

- в Якутске открылась казачья школа. На ее содержании отпускалось 600 рублей в год. Школа имела только один класс. В ней обучались дети казаков. Учителем школы являлся казачий урядник. В 1840 г. в школе обучалось 28 детей. Преподавались предметы: закон Божий, чистописание и арифметика;

- начато строительство самого крупного каменного сооружения в городе – Гостиного двора.

1825

2 октября. — Иркутское губернское управление постановлением утвердило «Правила для единообразного учреждения порядка по управлению в родовых и инородных управлениях Якутского округа».

27 декабря. – По Высочайшему именному указу начальником Якутской области определен статский советник Николай Иванович Мягков, ранее служил в Морском департаменте и был управляющим Провиантским отделением. Человек либеральных взглядов, перед отправкой в Якутск был на аудиенции у царя Николая I.

В этом году:

- по данным «Статистического изображения городов и посадов Российской империи по 1825 г.» число жителей г. Якутска составило 2458 чел., из них 1528 мужчин и 930 женщин, купцов — 2, количество домов было: каменных — 2, деревянных — 281, церквей — 6, монастырей — 1, учебных заведений — 1, богоугодных заведений — 5, заводов и фабрик — 5, один гостиный двор, питейных домов — 9;

- открыта казачья школа в г. Якутске.

1826

С марта по 5 июня. — Якутской областью управлял начальник Верхнеудинского округа, коллежский советник Николай Степанович Лосев. Выехал в июне обратно в Верхнеудинск.

5 июня. — Прибыл новый областной начальник, статский советник Николай Иванович Мягков (на должности по 11 декабря 1831 г. Выехал в Петербург). Вместе с ним прибыли Федор Петрович Булатов и Афанасий Яковлевич Уваровский, будущий автор первого литературного произведения на языке саха на основе алфавита Бетлингка "Ахтыылар" ("Воспоминания") (опубликованы в 1848 г.). Работал в Якутском земском суде Якутской области.

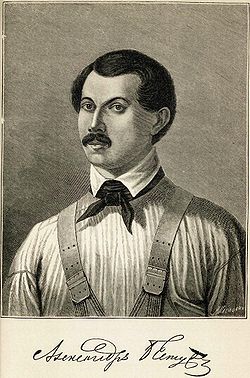

16 сентября. — В Якутск под жандармским конвоем доставлены первые ссыльные -декабристы А.Н. Андреев, А.В. Веденяпин и Н.Ф. Заикин. Всего в разное время и в разных уголках Якутской области ссылки отбывали 13 декабристов, из них в Якутске — штабс-капитан гвардии драгунского полка А.А. Бестужев-Марлинский, член «Северного общества»; граф, ротмистр кавалергардского полка З.Г. Чернышев, член «Северного общества» и обер-прокурор С.Г. Краснокутский, герой Бородинского боя, награжденный золотой шпагой, член «Южного общества».

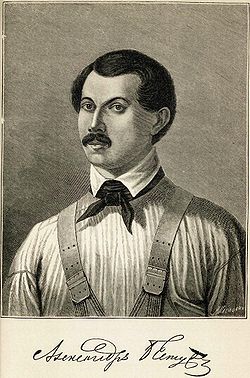

ФОТО 5 Александр Александрович Бестужев (1797- 1837)— русский писатель-байронист, публицист эпохи романтизма и декабрист. Публиковался под псевдонимом «Марлинский». За участие в заговоре декабристов 1825 году был сослан в Якутск. Здесь он изучал иностранные языки, а также знакомился с краем, нравами и обычаями местных жителей. Здесь же им начата повесть в стихах «Андрей, князь Переяславский», первая глава которой напечатана в Санкт-Петербурге (1828). В 1829 г. переведён на Кавказ солдатом. Погиб в стычке с горцами на мысе Адлер; тело его не найдено. Гравюра Г. И. Грачева (1889) с акварельного рисунка неизвестного автора, сделанного с натуры

В этом году императором Александром I Якутскому казачьему полку пожаловано 250 кавалерийских сабель с железными ножнами из Златоустовского завода.

1827

Январь. – Нa основе «Правил для единообразного учреждения порядка по управлению инородцев Якутской области», принятых постановлением Иркутского губернского управления от 2 октября 1825 г. и «Устава об управлении инородцев Сибири» областной начальник Н.И. Мягков в январе разработал «Правила для единообразного учреждения порядка по управлению родовых и инородных управ Якутского округа». Согласно этим «Правилам», в Якутском округе местное население управлялось Степной думой, инородными управами и родовыми управлениями.

27 января. – Якутское областное управление объявило об учреждении Степной думы.

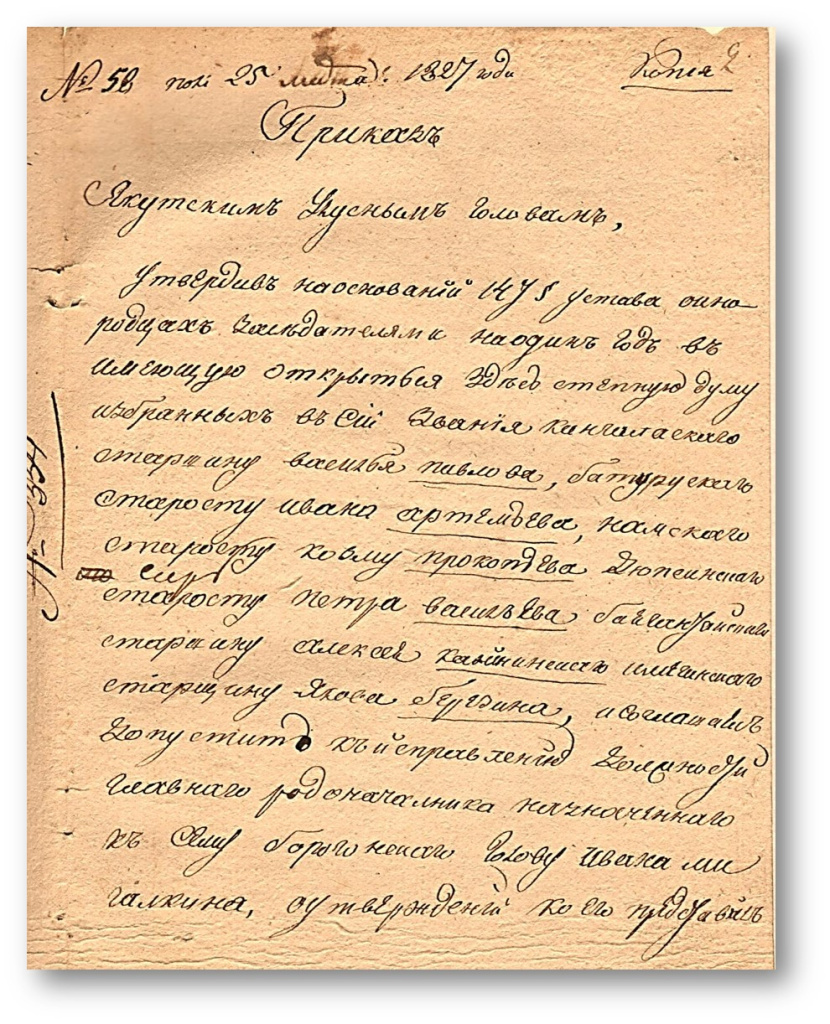

11 марта. – Официальное открытие Степной думы. Оно состоялось на окраине Якутска, в юрте у дороги, ведущей к Охотскому тракту. В состав Степной думы вошли: главный родоначальник — голова Борогонского улуса Иван Мигалкин и временные заседатели: кангаласский старшина Василий Павлов, батурусский староста Иван Артемьев, намский староста Кузьма Прокопьев, дюпсюнский староста Петр Васильев, баягантайский староста Алексей Калининский и мегинский старшина Яков Березин. Степная дума была создана только в Якутском округе. Областной начальник Н. И.Мягков лично от себя подарил думе портреты царя Николая I и генерал-губернатора Восточной Сибири А. С.Лавинского, а также карты Азиатской Сибири и Якутской области.

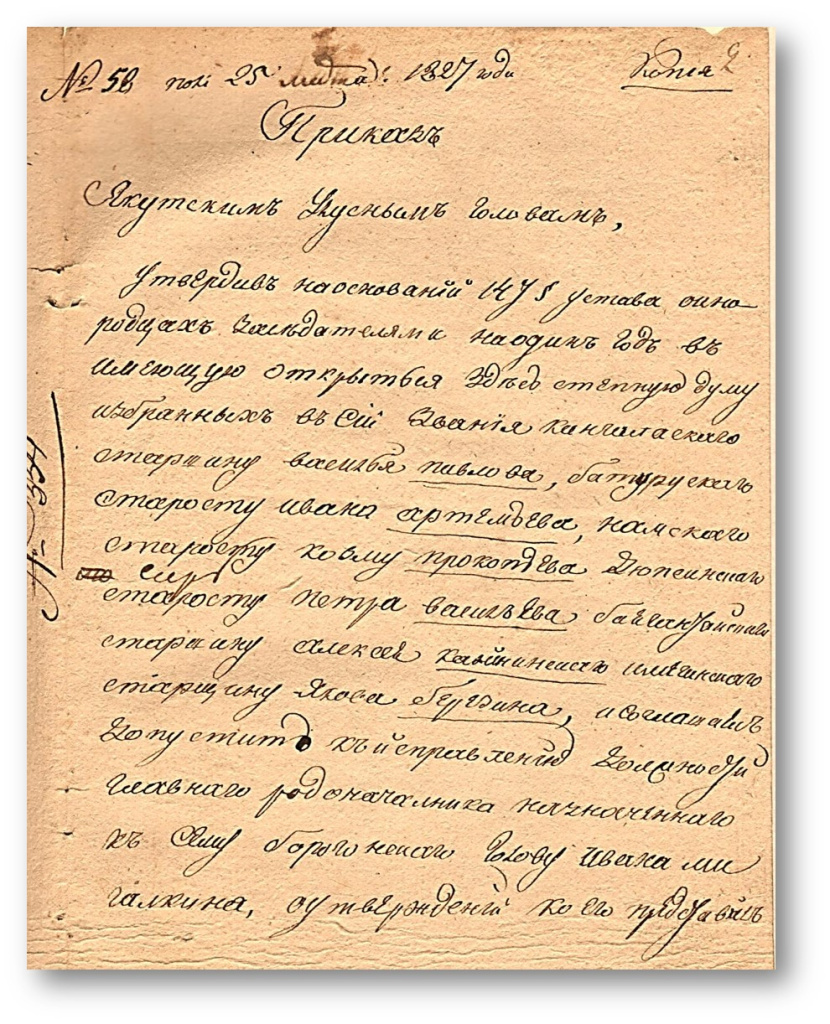

Фото 6. Приказ Якутского областного начальника об утверждении членов Якутской Степной Думы. 12 мая 1826 г. Из фондов Национального архива РС(Я).

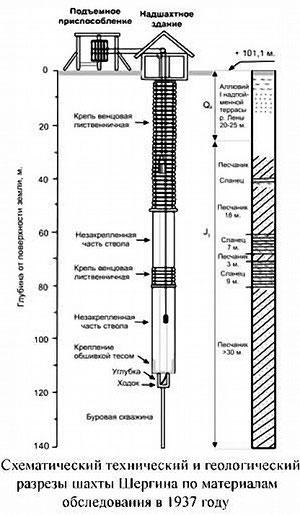

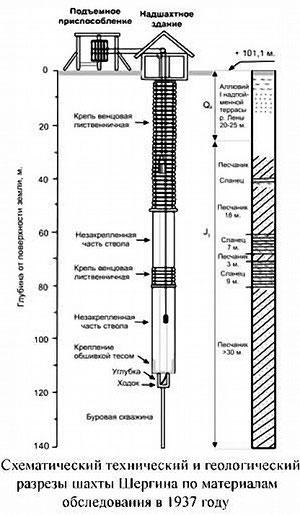

Лето. – В целях поиска подмерзлотных вод служащий Русско-Американской торговой компании в Якутске Федор Шергин начал рыть колодец, получивший впоследствии название Шергинская шахта. Ф. Шергин, выходец из Великого Устюга, жил в Якутске в 1826—1838 гг., решил вырыть колодец во дворе своего дома в Якутске. Через два года глубина колодца достигла 17 метров, после чего Шергин прекратил рыть. В 1829 г. проездом в Америку Якутск посетил известный исследователь Ф.П. Врангель. Здесь он осмотрел шахту Шергина и убедил его продолжать рытье колодца в научных целях, а также рекомендовал по мере углубления колодца измерять температуру земли на дне шахты и температуру наружного воздуха вблизи ее. Результаты своих наблюдений Шергин сообщал в Академию наук. Это были первые в мире научные данные о температуре в столь мощной вечномерзлой толще. Осенью 1834 г. Шергин в связи с выездом прекратил работы в шахте, которая достигла глубины 116,5 метра. По представлению Академии наук Министерство народного просвещения за заслуги перед наукой наградило Ф. Шергина золотой медалью и золотым перстнем с бриллиантом. Шахта Шергина считается источником инструментально полученных фактических данных, которые подтверждают и доказывают наличие вечной мерзлоты. Основоположник науки о вечной мерзлоте М.И. Сумгин называл город Якутск колыбелью мерзлотоведения. До 40-х гг. ХХ ст. шахту использовали в качестве лаборатории для изучения вечной мерзлоты. В 1942 г. были проведены последние измерения под руководством И.Д. Белокрылова.

7

7а

7б

ФОТО 7, 7а,7б. Шахта Шергина – объект культурного наследия федерального значения.

11 октября. – Решение городской ратуши в Якутске о строительстве деревянного рынка («Кружало»). Строительство этого здания обошлось по смете в 19394 руб. 5 коп. В имеющейся литературе указываются разные даты завершения строительства «Кружала»: 1830 и 1834 гг. Здание деревянного рынка в целом по плану представляло собой пятиугольную трапецию со двором внутри такой же формы. Верхние этажи (вышки) высовывались в сторону улиц на один аршин и поддерживались 33 круглыми колонками, Здание имело две общие двери в 6 метров шириной для выезда на площадь, которые на ночь запирались. Ворота были украшены иконами. На этом рынке продавались в основном съестные припасы — мясо, масло и пр., а в некоторых лавках — промтовары, которые обменивались на масло и мясо. Посередине двора имелись большие весы. После гражданской войны помещения нижнего этажа рынка были утеплены и подверглись частичной перестройке. Здесь размещались артели «Работница» (пошивочная мастерская), косторезов, остальные помещения были использованы под квартиры для отдельных жителей города. В конце 1980-х годов «Кружало» было снесено.

ФОТО 8 Кружало в нач. 1900-х гг.

1828

13 августа. — В Якутск прибыла Вторая ясачная комиссия. (Положение о Второй ясачной комиссии было утверждено в 1826 г.). Согласно архивным данным, состав комиссии, который работал в Якутии, состоял из обергиттенфервалтера (горный чин VIII класса – сост.) Злобина, коллежского асессора Пятницкого, маркшейдера Таскина, коллежских регистраторов Козьмина и Петрова, переводчика Атласова, письмоводителя и казачьего урядника. В 1830 г. Вторая ясачная комиссия закончила свою работу, но новый оклад ясака был утвержден Николаем I только в 1835 г.

В этом году в Якутском округе числилось 7 церквей и 6 часовен.

1829

С апреля по январь 1854 г. метеорологические наблюдения в Якутске вел третьей гильдии купец Александр Дмитриевич Неверов, причем эти наблюдения он проводил в определенное время (в 7, 12 и 22 часа). Впоследствии академик А.Ф. Миддендорф о Неверове писал: «Он воздвиг себе личный памятник в истории науки, сам того не подозревая». Подлинник метеорологических наблюдений А.Д. Неверова хранится в архиве Якутского территориального управления гидрометеорологии.

Июль. – На летней ярмарке в Якутске привезено разных товаров на сумму 1.021.000 руб., продано — на 647.000 руб. Город получил доход от наймов лавок Гостиного двора около 10 тыс. руб. и хлебного рынка — 2 тыс. руб.

В этом году:

- Якутск посетил сибирский историк-краевед, писатель и общественный деятель Н.С.Щукин (1792—1883 гг.), автор будущей книги «Поездка в Якутск», изданной в 1833 г. (в 1844 г. переиздана);

- под Якутском наблюдались первые удачные посевы озимой и яровой ржи;

- открылось духовное училище с бурсой (бурса – в России 18 - перв. пол.19 в. общежитие при духовных учебных заведениях, в которых воспитанники содержались на казённый счёт - сост.) при Якутском Спасском мужском монастыре, в 1884 г. было переименовано в миссионерское училище;

- открылось гражданское приходское училище.

1830

3 июля. — В Якутске открылось собрание якутов семи улусов. На собрание съехались 482 делегата из семи улусов Якутского округа, а также головы из Вилюйского, Верхоянского и Олекминского округов с поверенными. Собрание приняло ходатайство, состоящее из шести пунктов, важнейшими из которых являются просьба высочайшего утверждения «Правил единообразного учреждения порядка по управлению в родовых и инородных управлениях Якутского округа» и «Дополнительных правил» по тому же вопросу; приравнивание родоначальников в правах к дворянству; перевозку грузов по Охотскому тракту навсегда закрепить за якутами; об открытии в Якутске «вспомогательной для якутов классы» (иначе говоря, кредитного банка) и т.д.

В этом году состоялось второе посещение Якутской области Н.С. Щукиным. О городе он писал: «В Якутске земля оттаивает только на полтора аршина, и до сих пор еще не найдено пределов замершей земле. Летом в каждом погребу замерзает говядина и рыба; там постоянно термометр показывает — 6. Там хранится запас льда для целого лета, потому что жители не имеют при домах колодезей, а река Лена в летнее время удаляется от берега версты на две. Один приезжий купец, не веря жителям, что земля их не содержит источников внутри себя, захотел вырыть колодец. 13 сажен (около 28 м) было вырыто в 1830 г. мерзлой земли, но вода не показывалась; в 1831 г. еще углубились на две сажени, земля была по-прежнему мерзлая... Пласты земли, вынутые из всего колодезя, показывают различные наносы; это ведет опять к заключению, что Лена несколько раз протекала по этому месту, где теперь стоит Якутск, и что пласт земли, ею нанесенный, замерзнув землей, летом покрывается другим пластом, замерзавшим в продолжение следующей зимы, и таким образом составилась целая масса промерзнувших пластов...» Третье посещение Якутской области Н.С. Щукиным состоялось в 1840 г.

1831

11 декабря. — Назначен управляющим Якутской областью советник Главного управления Восточной Сибири Иван Николаевич Веригин (Беригин). На должности по 4 июня 1832 г. Выехал в Петербург.

В этом году начало выращивания картофеля в Якутской области.

1832

4 июня. — Прибыл назначенный областным начальником коллежский советник Василий Иванович Щербачев. Умер в Якутске 18 сентября 1833 г.

В этом году:

- на летнюю ярмарку в Якутск прибыло около 755 человек. Товаров привезено было на сумму 1374528 руб. 50 коп., продано — на 847650 руб. 80 коп.;

- в Якутске насчитывалось 3 аптеки: приказная, для инвалидной команды, частная.

1833

В августе. — В Якутск прибыл Д.П.Давыдов, известный сибирский поэт, педагог, ученый, автор популярной народной песни «Славное море — священный Байкал». Сюда он прибыл по личной просьбе и занял вакантное место учителя второго класса. В 1834 г. назначен смотрителем училищ Якутской области. На этой должности Д.П. Давыдов проработал тринадцать лет. По мнению исследователей Д.П. Давыдову по праву принадлежит выдающаяся роль организатора народного образования в дореволюционной Якутии. Будучи человеком образованным (свободно владел французским, немецким, писал по-английски, изучал якутский язык, даже брался за составление якутско-русского словаря) и разносторонних интересов, наряду с педагогической деятельностью, Д.П. Давыдов проводил большую работу по изучению вечной мерзлоты и климата Якутской области, занимался изучением истории края, собирал статистические сведения о народонаселении, принял активное участие в работе экспедиции академика А.Ф. Миддендорфа. В Якутске им созданы историческая поэма об Ермаке «Покоренная Сибирь», стихи и прозаические произведения на якутскую тему «Амулет», «Моя юрта», «Тунгус», «Жиганская Аграфена», «Жиганские якуты и одна из их легенд», «Якутские силуэты». В 1846 году вернулся в Забайкалье, где был назначен штатным смотрителем (директором) Верхнеудинского уездного училища.

ФОТО 9 Дмитрий Павлович Давыдов (1811 г.- 1888 г.) – русский этнограф, поэт и учитель, дворянин. Племянник поэта Дениса Давыдова и декабриста В. Л. Давыдова

18 сентября. — Вступил в должность областного начальника коллежский асессор, старший советник областного правления Иван Иванович Голубев. На должности по 11 сентября 1834 г. Выехал в Иркутск.

24 сентября. —Пойман и заключен в Якутскую тюрьму Василий Манчары.

ФОТО Василий Фёдоров, или Манчаары, или Басылай Манчаары, или Василий Фёдорович Слободчиков (1805-1870) — якутский национальный герой, выступивший против гнёта местных феодалов, «благородный разбойник». Широко известный сказитель и запевала, мастер импровизации.

6 декабря. — Назначен генерал-губернатором Восточной Сибири Николай Семенович Сулима (1776—1840). До назначения — командир армейского корпуса, генерал-лейтенант. В должности состоял по 28 сентября 1834 г. Переведен на должность командира Отдельного Сибирского корпуса, впоследствии генерал-губернатор Западной Сибири.

1834

10 мая. — У города Якутска наблюдалось вскрытие Лены.

11 сентября. — Областным начальником назначен статский советник Илья Дмитриевич Рудаков. На должности по 5 мая 1845 г. Умер в Якутске.

28 сентября. — Генерал-губернатором Восточной Сибири назначен Семен Богданович Броневский (1786—1858). До назначения — на командно-административных должностях в войсках отдельного Сибирского корпуса, генерал-майор. На должности по 29 июня 1837 г.

В этом году из Камчатки в Якутск прибыл новый стряпчий области титулярный советник Матвей Александров, которому впоследствии суждено было написать первую в истории якутской литературы поэму «Якут Манчара». Служил Александров в Якутске до 1841 г.

1835

2 марта. — Суд приговорил Василия Манчары наказать на публичном месте в Якутске кнутом и, поставив на лбу штемпельные знаки, сослать на каторжные работы. Весной 1838 г. Манчары после телесного наказания кнутом в 30 ударов был сослан на Иркутский солеваренный завод, а оттуда в марте 1841 г. отправлен на каторжные работы в Нерчинские рудники. 30 марта того же года Манчары со своим земляком сбежал, а в сентябре уже объявился в своем родном Нерюктейском наслеге, где вскоре снова был арестован и заключен в Якутскую тюрьму.

Весна. – Начало хлебопашества в с.Маган купцом П.М. Леонтьевым. В течение пятидесяти лет он содержал здесь крупное земледельческое хозяйство. К 1870 г. у него имелось 65 голов лошадей, 70 голов крупного рогатого скота и 15 грубошерстных овец, 5 дес.усадебной земли, 170 дес. пастбищ, 245 дес. пахотной земли, 40 дес. покоса, 200 дес. под лесом, 30 дес. под кустарником и 40 дес. неудобных участков, всего 730 дес. земли.

1836

Начало марта. — Якутск посетил генерал-губернатор Восточной Сибири С.Б. Броневский для ревизии области. Путешествие в далекую заснеженную Якутскую область, предпринятое в морозную якутскую зиму генерал-губернатором Восточной Сибири, первым из всех его предшественников, заняло в общей сложности один месяц и десять дней и произвело на него неизгладимое впечатление. Вот как он описывает областной центр г. Якутск: «Город правильно выстроенный с широкими улицами. Семь каменных церквей, в том числе мужской монастырь. Каменный обширный Гостиный двор с биржевою залою, по хорошему чертежу выстроенный. Еще один каменный купеческий дом и денежная кладовая. Прочие строения деревянные и часто пузыристыми или ледяными или самодельными окнами... Вдова купчиха моя добрая и почтенная хозяйка, угощала меня превосходным чаем. Это ничего, со свежим лимоном!!! С сухарями, кренделями саракуссками. Эти выходцы совсем из другой части света совсем уже меня озадачили. Потом предложила мерзлые московские яблоки и калачи якутские, вареное мясо, масло, рыбу строганину, клюкву и мерзлую сметану. В домашних солениях часто употребляется язык якутский, как здесь, в Петербурге, французский… Якутские родоначальники и власти были у меня несколько раз. По наружному виду они очень далеки от какой-либо дикости, смышлены и почтительны. Одеты по-своему в богатые меха и материи. Это сословие овладело бедным классом людей: якутов и тунгусов. Пользуется их полями покосов, за это кормит, одевает и употребляет, как батраков. Поэтому бедняки без приюта и какой-либо собственности обращают на себя внимание, ибо хороших последствий без этого состояния ожидать невозможно. Но якуты, как я заметил, все крещены. Но почти нигде в их стойбищах нет церкви. Священники города Якутска периодически делают к ним путешествия для исполнения христианских проб. И теперь, как мне известно, по представлению архиепископа Иркутского Священник Синод разрешил иметь походные церкви. Следовательно, якуты и другие инородцы увидят великолепное наше священнодействие, замечательную литургию и совершение таинств. Само Проведение внушило такую мысль Иркутскому архипастырю. При видимой наклонности новых христиан к набожности это заронит всенепременную в их сердца христианскую любовь и последование учению Спасителя мира, к сильнейшему очищению от язычества. А будет вера — будет и храм Божий. Тогда по приходам и школы могут быть заведены под руководством добрых наших пастырей, которые прольют истинный свет на народы, пресмыкающие еще в тьме неведений».

Лето. – На ярмарку в Якутске пушных товаров в продажу поступило: белок 615 тыс., песцов 20 тыс., лисиц 16 тыс., соболей 18 тыс., горностаев 45 тыс., речных бобров 500, выдр 200, куниц 2 тыс., хорьков 3500, струи кабарги 10 тыс., моржового зуба 1000 пудов, мамонтовой кости 1900 пудов.

21 июля. — По именному указу «Об образовании Якутского городового казачьего полка по пехотному» повелено генерал-губернатору Восточной Сибири: «1. Якутский городовой казачий полк образовать по пехотному; 2. Нижних чинов онаго снабдить пехотными и драгунскими ружьями, со штыками, дав им по одному пистолету, сабель же и пик в сем полку не иметь».

В этом году в Якутске закончено строительство большого каменного гостиного двора с 76 лавками (среди населения города и улусов его называли «Большим базаром» (Улахан баьаар). Он представлял собой правильный квадрат размером 71x71 м. С трех сторон гостиного двора были проезжие ворота. Все здание отоплялось большими печами-голландками. С трех сторон, кроме северной, здание окружала мощная деревянная колоннада. Своим видом и размером гостиный двор производил на жителей и приезжих большое впечатление и считался одним из лучших зданий в Якутске. До 1890-х годов гостиный двор являлся сосредоточением торговой деятельности в области. Часть гостиного двора, выходившую на Большую улицу (ныне проспект Ленина), до 1920 г. занимали городская дума и управа, телефонная станция, а в одно время (до 1911 г.) — библиотека и музей. В 1957 г., к 325-летию вхождения Якутии в состав Русского государства, здание гостиного двора было снесено.

ФОТО 11 Гостиный двор-«Большой базар»

1837

15 марта. — Высочайше утверждено положение Сибирского комитета об обозрении Якутской области один раз в три года.

29 июля. — Генерал-губернатором Восточной Сибири назначен Вильгельм Яковлевич Руперт (1787—1849). До назначения командовал 5-м округом корпуса жандармов, объединявшего шесть южных губерний, генерал-лейтенант. На должности по 29 июня 1847 г. Освобожден от должности в связи с назначением в члены Государственного Совета.

В этом году в Петербург, в образцовый полк, откомандированы на обучение два обер-офицера и 20 казаков Якутского полка.

1838

На летнюю ярмарку в Якутск привезено товаров на сумму 1716610 руб., продано — на 1216232 руб. На ярмарке были представлены: шелк, кожаные изделия, металл и металлические изделия, фарфор, посуда, хрусталь, стекло, чай, сахар, табак, вина и прочие российские товары. Местные торговцы выставили пушнину: соболь (100 сороков), лиса чернобурая (20 шт.), красная лисица (7000), белка черная (200000), горностай (70000), песец голубой (200), песец белый (9000), медвежья шкура (300), волчья шкура (200) и пр., а также кость мамонтовая (500 пудов), зуб моржовый (300 пудов), клей стерляжий (100 пудов), струи кабарги (5000 пудов).

22 ноября. — Постановлением Якутского областного правления упразднена Якутская Степная дума. Дела думы «по принадлежности» были переданы инородным управам и Якутскому земскому суду.

1839

Якутский казачий полк получил из артиллерийского ведомства 458 кремневых ружей и 546 кремневых пистолетов.

1840

8 мая. — Вскрытие реки Лена у города Якутска.

В этом году:

- в Якутске имелось 55 застроенных кварталов, 10 частично застроенных, 13 больших улиц, 25 переулков. Земля, находящаяся под территорией города, составляла 294 дес. 50 кв. саженей. Из этого числа находилось под домами и огородами 128 дес. 596 саженей, незастроенные кварталы занимали 14 дес. 282 кв.саженей;

- штат Якутской городской ратуши в 1840—1850 годах состоял из бургомистра, двух заместителей и секретаря. Ратуша имела канцелярию из трех столоначальников и десяти писцов.

1841

29 мая. — В Якутск прибыл отец Димитрий Хитров, впоследствии епископ Якутский и Вилюйский Дионисий, выдающийся миссионер и просветитель, ученик и соратник Святителя Иннокентия (Вениаминова). До этого, 16 марта того же года, Святитель Иннокентий, находившийся в Иркутске, рукоположил Димитрия Хитрова в сан диакона, а в апреле — во священника с назначением к Преображенской церкви г. Якутска. С этого времени началась многолетняя духовная деятельность, ревностное священническое, а затем и архиерейское служение, продолжателя апостольского служения архиепископа Иннокентия.

ФОТО 12 Дионисий (Хитров) (1818 - 1896), епископ Якутский и Вилюйский, Уфимский и Мензелинский.

1 июня. — Проездом в Америку прибыл в Якутск со свитой преосвященный Иннокентий (Вениаминов), епископ Камчатский, Курильский и Алеутский. Встречен был областным начальником и всем духовенством при многочисленном стечении городского населения, пожелавшего принять архипастырское благословение его. По приезду в город Владыка прямо отправился в собор, где отслужил молебен. Из Якутска в Охотск преосвященный выехал верхом на лошади, куда добрался 15 июля.

В этом году построена новая деревянная двухпрестольная во имя Казанской Божией Матери и преподобного Иоанна Листвичника церковь в Якутске (освящена в октябре 1842 г.). Церковь построена на средства потомственного почетного гражданина и якутского купца 2-гильдии И.Я. Шилова.

1842

18 августа. — При Якутском областном правлении учреждено рекрутское присутствие - временные комиссии, осуществлявшие сбор рекрутов на определенной для них территории в течение срока рекрутского набора.

1843

7 июня. — Отмечено самое позднее вскрытие р. Лены у г. Якутска. Из-за поднятия уровня воды затоплены улицы города. Половодьем унесены многие деревянные мосты.

Лето. – Посещение г. Якутска преосвященным Нилом, архиепископом Иркутским, Нерчинским и Якутским, одним из образованнейших сибирских иерархов.

12 августа. — Священник Градо-Якутской Николаевской церкви Михаил Ощепков рапортом сообщил преосв. Нилу о переводе им «Краткого катехизиса» и Евангелии от Матфея с русского на якутский язык. Преосв. Нил незамедлительно ходатайствовал перед Синодом о скорейшем издании Катехизиса. Последний своим указом от 31 декабря того же года повелел перевод на якутском языке «Краткого катехизиса» напечатать в Санкт-Петербургской синодальной типографии тиражом 1200 экземпляров.

В этом году открыта первая гражданская больница на 40 коек. Персонал из 8 человек в первый год работы пролечил 846 человек. В том же году в ней было пролечено 840 больных. Она находилась по дороге к «Мучину кресту» и состояла из главного корпуса, помещения для умалишенных, анатомического покоя, квартиры для смотрителя, кухни, амбара и службы. До 1898 г. при больнице находилась аптека. Больница и аптека находились в ведении Иркутского общественного призрения, а в 1900 г. переданы в ведение Якутского областного правления. В 1908 г. на территории больницы были построены пять новых корпусов: хирургический, заразный, здание душевнобольных, сифилитический, квартира для врачебного персонала.

1844

18 февраля. — В Якутск прибыла Сибирская экспедиция Петербургской академии наук под руководством академика А.Ф. Миддендорфа (1815—1894) для естественно-исторического исследования Таймырского полуострова и исследования протяженности и мощности вечномерзлой почвы в Сибири. Экспедиция выехала из Петербурга 14 ноября 1842 г., далее последовала по маршруту Москва—Красноярск—Туруханск—о. Таймыр—побережье Таймырского залива—о. Бэра—р. Таймыр—Туруханск—Красноярск—Иркутск—Якутск. В течение трех недель экспедиция провела в Якутске геотермические наблюдения в Шергинской шахте и окрестностях города. Результаты экспедиции А.Ф. Миддендорф изложил в книге «Путешествие на север и восток Сибири» в 2-х частях, изданных в 1860 и 1878 годах.

В этом году в Якутске учреждены две походные церкви: Благовещенская и Николаевская, священники которых обязаны были разъезжать регулярно по Якутской области с миссионерскими целями.

1845

С 5 мая по 4 июля. — Областью управлял надворный советник Флорентин Петрович Булатов.

4 июля. — Областным начальником назначен коллежский советник Николай Яковлевич Каргопольцев. В должности пробыл по 18 марта 1850 г. Умер в Якутске.

В этом году на средства купца Михаила Соловьева, горожан и якутов Хаптагайского, 1 и 2 Тыллыминского, 1, 2 и Малтанского наслегов построена Преображенская каменная церковь. Церковь была возведена рядом со старой деревянной церковью. В каменном здании церкви в советское время в разные годы размещались Якутский Дом обороны и книгохранилище республиканской библиотеки им. А.С. Пушкина. Длительное время из-за деформации стен здание церкви находилось в заброшенном состоянии. С 1998 г. стараниями Владыки Германа начата работа по возрождению церкви. В 2005 г. в восстановленный храм была перенесена епископская кафедра и он получил статус Градо-Якутского кафедрального собора.

ФОТО 13 Градо-Якутская Преображенская церковь.

1846

12 апреля. — Высочайше утвержден новый (третий) план г. Якутска. В плане 1846 г. улицы уже были сняты на топооснове в натуре. В плане уже исчезли признаки старой крепости, на съемке остались только Троицкий собор и здание воеводской канцелярии. Озеро Талое разделилась на два озера, уже построены Никольская церковь, гостиный квартал, «Кружало», на окраине появилось три кладбища – одна по Иркутскому тракту за церквью Богородской, второе между Сайсарским логом и оз. Мельничное (ныне университетский городок) и третья на горке возле Никольской церкви.

1847

9 августа. — Якутский окружной суд приговорил Василия Манчары приковать на цепь в тюремной камере сроком на 10 лет.

5 сентября. — Генерал-губернатором Восточной Сибири назначен Николай Николаевич Муравьев (11 августа 1809 — 18 ноября 1881 г.). В 1858 г. получил титул графа Амурского за возвращение Амура России. На должности был по 19 февраля 1861 г. Освобожден в связи с назначением в члены Государственного Совета.

В этом году на средства купца И.Я. Шилова в Якутске начато строительство каменной трехпрестольной Николаевской церкви.

1848

25 мая. — Уровень воды у г. Якутска поднялся над зимним более чем на 13 м. Интенсивное затопление города сопровождалось сильным ветром, вследствие чего на улицы города были вынесены огромные массы льда. Незатопленными остались лишь некоторые возвышенные места, а отдельные дома оказались в воде до самых крыш.

1849

Весной и осенью проездом из Иркутска в Аян и Охотск и обратно Якутск посетил генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Н.Н. Муравьев. Из Якутска генерал-губернатор (в ожидании зимнего пути Н. Муравьев со спутниками прожил здесь более месяца) послал в Петербург докладную записку о результатах поездки с предложениями о необходимости перенесения Охотского порта в Аян, присоединения Охотского края к Якутской области.

Фото 14 Граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский — русский государственный деятель, с 1847 по 1861 год служил генерал-губернатором Восточной Сибири. Генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В истории расширения российских владений в Сибири Муравьёв-Амурский сыграл видную роль: ему принадлежит почин в возвращении Амура, уступленного Китаю в 1689 году. Основатель Благовещенска, Хабаровска и Владивостока. Художник К.Маковский. 1863 г.

В этом году на колокольню Якутского Спасского монастыря установлен двухсотпудовый колокол. Он был отлит одним из поселенцев, знатоком этого дела, отбывавшим ссылку в Якутске (фамилия его неизвестна). Колокол был отлит в полном соответствии проектированной формы с полными, прочными ушами, со всеми изображениями ангелов и с отчетливой надписью вокруг диаметра: «Глас господен на водах вопиет, глаголя..!». Колокол отлит около алтаря летней Вознесенской церкви в Якутске. После молебна в Монастырской ограде при стечении большого количества горожан начали поднимать колокол на канатах. По воспоминаниям протоиерея Попова, канаты не выдержали тяжести двухсотпудового колокола и он «с 7—8-ми саженной вышины, к ужасу всех смотрящих с замиранием сердца, рухнулся и упал вертикально на бревно, рассек оное пополам, но сам, слава богу, не повредился..!. Затем, вторично привезенными от купца И.Я. Шилова канатами, колокол снова был поднят, и в этот раз благополучно на высокую монастырскую колокольню и первые звуки постепенно увеличившиеся громогласно разливались по всей окрестности города и немало вызывали умилительных и благодарных слез у о. архимандрита Самуила». Долго наслаждались горожане звуками этого величественного колокола. Инициатива отлития колокола в Якутске принадлежит отцу Самуилу (Успенскому).

1850

18 марта. — Областным начальником назначен надворный советник, бывший советник областного правления Иван Васильевич Фролов. На должности по 1 января 1852 г. Умер в Якутске.

Оборот летней ярмарки в г. Якутске составил: 160067 руб.

1851

6 июня. — Утверждено положение об учреждении в Сибири Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО) — первой общественной научной организации Сибири. Сибирский отдел был основан по инициативе вице-председателя РГО М.Н. Муравьева, поддержанной его братом генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым, ставшим впоследствии первым покровителем Сибирского отдела. Уже в первые годы СОИРГО организовал ряд научных экспедиций, в частности, была снаряжена Сибирская экспедиция (1854— 1863 годах), охватившая Восточную Сибирь и Амурский край, которая принесла первые достоверные сведения об этой местности. В 1854 году отдел на средства С.Ф. Соловьева организовал первую самостоятельную экспедицию — Вилюйскую — под руководством Ричарда Карловича Маака.

11 июля. — Утверждено положение «Об управлении Якутской областью». В административном устройстве Якутская область отделена от Иркутской губернии и стала самостоятельной областью на правах губернии в составе Восточно-Сибирского губернаторства. Область на правах губернии начала существовать с 1 января 1852 г. Как и прежде, область делилась на пять округов: Якутский, Олекминский, Вилюйский, Верхоянский и Колымский. Якутская область получила впервые должность губернатора, назначение которого состоялось 7 сентября того же года. Первым губернатором области стал действительный статский советник, кавалер Константин Никифорович Григорьев. С образованием области учреждена и должность областного прокурора. Первым прокурором области назначен губернский секретарь, потомственный дворянин из Новомосковского уезда Екатеринославской губернии А.А. Ган.

В этом году построена новая каменная Николаевская трехпрестольная церковь с колокольней. Автор проекта неизвестен. Надзор за строительством церкви осуществлял купец И.Я. Шилов, пожертвовавший наибольшую часть своих средств, за что был награжден золотой медалью на Владимирской ленте для ношения на шее и возведен в потомственное почетное гражданство. Его могила находилась у входа в церковь. Многие годы церковь называли кладбищенской по месту ее нахождения рядом с кладбищем. В советское время на месте кладбища построены жилые дома и другие хозяйственные постройки. В помещениях церкви долгое время размещался партархив Якутского обкома КПСС, а затем — бибколлектор. С октября 1995 г., после реставрации и повторного освящения, в церкви проходят церковные службы.

Фото 15 Николаевская церковь. Начало 20 в.

Вернуться назад

Вернуться назад