Якутск – столица Якутского уезда Иркутской провинции (1709-1764),

Иркутской губернии (1764-1774)

1709

28 мая. — Назначен воеводой (во второй раз) стольник Дорофей Афанасьевич Траурнихт. На должности по 18 марта 1712 г. В 1715 г. занимал должность коменданта в Тобольске, в 1716 г. — комендант в Соли Камской.

Лето. – Прибыл новый настоятель Спасского мужского монастыря архимандрит Илларион Лежайкин, воспитанник Киевской Духовной семинарии.

В этом году на смену Владимиру Атласову из Якутска отправлен на Камчатку пятидесятник Осип Мартынов, вследствие чего на Камчатке одновременно оказались три приказчика.

1710

Фактически перестал существовать Сибирский приказ (см. 1637 г.) как центральное правительственное учреждение. Его функции были сосредоточены в руках сибирского губернатора и губернской канцелярии в городе Тобольске. В Сибири введено губернское управление.

1711

1 февраля. – Вo время бунта казаков в Нижнекамчатском остроге убит приказчик Владимир Атласов— знаменитый землепроходец, первый исследователь Камчатки. Исследователь Б. Полевой считает вполне очевидным, что Владимир Атласов был уроженцем Якутска, отнюдь не устюжским крестьянином или выходцем с р. Камы. И справедливо считает, что город Якутск может вполне гордиться тем, что именно Якутск является родиной «Камчатского Ермака».

6 марта – Официальное именование первым губернатором Сибирской губернии Матвея Петровича Гагарина. М.Гагарин – – русский государственный деятель из рода Гагариных, нерчинский воевода (1693—1695), глава Сибирского приказа и Оружейной палаты (1706), комендант Москвы (1707), первый губернатор Сибири. Был одним из богатейших людей России. Казнён Петром 1 за лихоимство в 1721 г. Бытует предание о том, что Гагарин намеревался отделить Сибирь от России и создать самостоятельное королевство.

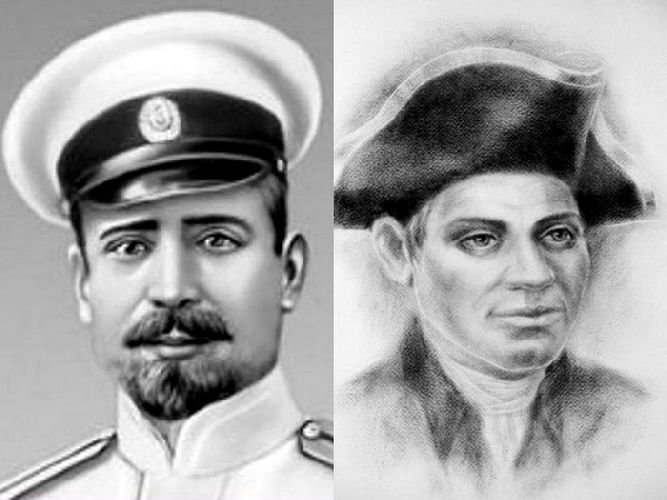

Фото 1. Князь Матвей Петрович Гагарин (1659

- 1721) – первый глава Сибирской губернии

В этом году:

- из Якутска в Охотск послан приказчик Петр Гуторов для отыскания кратчайшего пути через Ламское море (ныне Охотское море) на Камчатку, так как путь через Анадырск был слишком длинен, весьма неудобным и опасным, но Гуторов дошел лишь до устья Иглигана (ныне река Сиглан);

- челобитная служилых и промышленных людей от 23 марта, убивших в камчадальском остроге казачьего голову Владимира Атласова, с объяснением причин этого убийства;

- во время пожара сгорели почти все постройки Якутского Спасского монастыря.

1712

18 марта. — Назначен воеводой полковник Яков Агеевич Ельчин, дьяк Иван Татаринов. На должностях по 4 июня 1715 г.

Май. — Якутский воевода послал казака Меркурия Вагина со своим сыном и казаками для исследования Ляховского острова, виденного до этого казаком Яковым Пермяковым (внуком известного морехода И. Реброва). Но потерпев неудачу на море, Вагин отправился зимой по льду на Большой Ляховский остров. Вскоре взбунтовавшиеся казаки убили Вагина и Пермякова. В память Меркурия Вагина место убийства — длинная коса, отделяющая Омулляхскую губу от Восточно-Сибирского моря — названа Меркушиной Стрелкой.

В этом году:

- в виду сокращения промысла пушного зверя царская администрация разрешила служилым людям Сибири, в том числе Якутии, взимать ясак не только в виде соболя и лисицы, но и горностая, белки и денег;

- 8749 плательщиков ясака 32 волостей и 23 зимовий внесли в казну 3288 соболей, 2586 лисиц, 40302 горностая, 74955 белок и 2672 руб;

-на казенных складах у казаков г. Якутска имелось в наличии 8 медных пушек с 271 железным и 20 каменным ядрами, 1500 железных и 600 каменных малых ядер, 6 пищалей, 61 мушкет, 5 шишаков, 6 панцирей и 3 сабли.

1713

3 июля. — В отписке ясачного сборщика Дмитрия Кычкина якутскому воеводе сообщается об осмотре соли на р. Кемпендяе: «... А мерою той соли длиннику 60 сажен, а поперешнику 25 сажен, а в вышину от земли той соли самосадки 6 четвертей, а в иных местах и менши, и знатно, что по вся годы та соль садитца... А в привоз в Якуцкой, для опыту, той соли ныне я Дмитрей вывез на Вилюй с нуждою конми и на малых плотах, а сколько пуд тое соли, и то знатно будет по весу в Якуцку. А впредь о промыслу и о строении судов для вывозу той соли, что вы полковник Яков Агеевич и дьяк Иван Сергеевич укажете».

1714

3 июля. — Якутский воевода Яков Елчин и Иван Татаринов приказали служилому Козьме Соколову и мореходу кормчему Якову Невейцину идти из Якутска на судах в Охотск, сперва по Лене, Алдану, Мае и Юдоме до Креста, через волок до реки Урака, затем до Охотского острога на Ламское море и сделать карту. Экспедиция вышла в 1714 г. Соорудив открытую ладью, экспедиция нашла путь по Ламскому морю от Охотска к Камчатке. Следующее плавание она совершила в 1716 г. от Охотска до р. Тигиль и обратно. В том же году было предпринято новое плавание, из которого экспедиция вернулась в 1717 г. С этих пор морской путь из Охотска на Камчатку стал постоянным средством сообщения.

6 декабря. — Указ Петра I о насильственном крещении народов Сибири, в том числе и якутов. Указом, в частности, повелено было «Об уничтожении кумиров и кумирниц у вогуличей, у остяков, у татар и у якутов, и о крещении сих народов в христианскую веру». Действие Указа распространялось на территории «вниз от Верхотурья до Пелыми, до Березова по Сосьве и Тобольска и Енисейска и Якутского и в волости до тех городов надлежащие».

1715

4 июня. — Прибыл и вступил в должность воеводы дворянин Петр Афанасьевич Невтинов (Налтанов). На должности по 24 сентября 1716 г.

1716

24 сентября. — Вступил в должность воеводы ландрат (должность в системе губернского управления, учрежденная указом от 24 апреля 1713 г.) Иван Ракитин, уроженец г. Зарайска. Отрешен от должности в марте 1719 г.

1717

Январь. – В Якутск прибыл Андрей Войнаровский, украинский казацкий старшина, крупный землевладелец, сторонник передачи Украины под власть Речи Посполитой; племянник И. Мазепы, участник его заговора. Вместе с Мазепой и Карлом XII после Полтавского сражения А. Войнаровский бежал в Бендеры, затем в Германию. В Гамбурге он был арестован по требованию русского правительства и сослан в Якутск. Расправа с А. Войнаровским стала поводом для идеализации его образа в поэме К.Ф. Рылеева «Войнаровский». Блестяще образованный, владевший несколькими европейскими языками, Войнаровский кончил жизнь в Якутске, в бедности, всеми забытый в 1740 г. В 1736-1737 гг. его здесь встретил ученый Г.Ф. Миллер, после того, как тот провел в изгнании два десятка лет. Это был уже не тот человек.

Фото

2

. Войнаровские – польский и

украинский дворянский род герба Стремя. Наиболее примечательный представитель — есаул Войска

Запорожского Андрей Войнаровский

Май. — Указом из Тобольска прибыл полковник Яков Ельчин с набранными в Иркутске рекрутами из детей боярских и казаками для службы на Камчатке и в том же году отбыл к месту службы.

1718

С благословения сибирского митрополита Федора (Лещинского) и по прошению якутских дворян, детей боярских и служилых людей в Якутске построена деревянная церковь во имя Святого Николая.

1719

Март. – По отрешении от должности воеводы Ивана Ракитина Якутским уездом с марта по 29 мая 1719 г. управляли дворяне Никита Лосев и Василий Вытин, оба умерли в Якутске.

19 мая. — Именным указом «Об устройстве губерний и об определении в оные правителей, повелено быть комнатному стольнику князю Алексею Михайловичу Черкасскому губернатором, и ведать все сибирские городы...». Сибирская губерния разделена на три провинции: Тобольскую, Енисейскую и Иркутскую. В состав последней вошли: Иркутский, Верхнеудинский, Нерчинский, Илимский, Якутский уезды и Камчатка. Якутские воеводы стали подчиняться иркутским провинциальным воеводам.

1720

29 мая. — Прибыл новый воевода лейб-гвардии капитан-поручик Михаил Петрович Измайлов, дьяк Яков Черенцов. В должностях состояли по 24 августа 1724 г. М.Измайлов переведен в Иркутск провинциальным воеводой.

1 сентября. — Указ о льготах новокрещеным. Согласно Указу коренные жители, принимающие христианскую веру, должны быть освобождены от всяких сборов и податей сроком на три года.

1721

Проведена перепись служилого населения г. Якутска.

1722

Якутский воевода М. Измайлов, а вслед за ним и сибирский губернатор, сообщили в Сенат о том, что якутские казаки «находят на восточных и северных морях и около Камчатской земли многие острова, иные пустые, а другие многолюдные», и что имеются еще в прилегающих к российским владениям землях («в Анадырском и других носах») «непокоренные под российскую державу иноземцы» (чукчи).

1723

Житель Якутска Спиридон Портнягин сообщил в воеводской канцелярии, что в верстах в двухсот от Якутска он нашел в болоте голову мамонта с одним рогом и невдалеке голову неизвестного зверя с рогами не на лбу, а на носу (т.е. голову сибирского носорога).

1724

24 августа. — Назначен воеводой якутский дворянин Степан Трифонов, дьяк Яков Черенцов. В должностях состояли по 1 июня 1725 г. С.Трифонов умер в Якутске, дьяк Черенцов отправился в Иркутск.

1725

5 июня. — Прибыл новый воевода, стольник Иван Иванович Полуектов, дьяк Яков Черенцов. В должностях состояли по 28 июня 1730 г.

В этом году:

- в Якутске получен Указ Петра I, подписанный 21 февраля 1724 г., согласно которому «велено дворянину Дмитрию Кычкину... из Якутского уезда шаманов четырех человек выбрать, взять привесть в Санкт-Петербург». Простудившись осенью 1724 г. во время спасения гибнущего судна в Финском заливе, Петр I тяжело заболел. В те годы до Санкт-Петербурга дошел слух о лекарских способностях якутских шаманов. Это, видимо, натолкнуло на мысль о приглашении в столицу шаманов в качестве лекарей. Однако мероприятия по подбору и отправке якутских шаманов в Петербург настолько затянулись, что к тому времени (28 января 1725 г.) Петр I скончался и потому визит якутских шаманов в Петербург не состоялся;

- основана первая в Якутске богадельня для бедных и престарелых людей;

- построена двухэтажная Спасская церковь на месте сгоревших в 1711 г. построек Якутского Спасского монастыря.

1726

1 июня. — В Якутск прибыла Первая Камчатская экспедиция В. Беринга. Начало работы Первой Камчатской экспедиции (1725—1730 гг.) под руководством Витуса Беринга (родом датчанин, с 1704 г. состоящий на русской службе) было заложено 23 декабря 1724 г., когда Петр I подписал указ «О посылке Сибирской». В 1725 году Витус Беринг возглавил Первую Камчатскую экспедицию, главной задачей которой было выяснить, соединяется ли Азия с Америкой или между ними находится пролив. В 1728 г. нанес на карту тихоокеанское побережье Северо-Восточной Азии, в том числе полуострова Камчатки, открыл Камчатский и Карагинский заливы с островом Карагинский, залив Креста, бухту Провидения и остров Святого Лаврентия . В Чукотском море, пройдя Берингов пролив (но не поняв этого), достиг 67° 24' северной широты и, не обнаружив из-за тумана американского берега, повернул назад. Летом 1729 г. Беринг от Камчатки двинулся к востоку на 200 км, но из-за сильных ветров и туманов вернулся. Проследив часть берега, обнаружил Авачинский залив и Авачинскую бухту; впервые описал свыше 3,5 тыс. км западного побережья моря, позже названного Беринговым. 1 марта 1730 г. Беринг вернулся в Петербург, где о своем путешествии представил карту и краткий отчет.

Фото 3. Беринг Витус Йонассен (1681- 1741), военный моряк, капитан-командор

Российского флота, полярный мореплаватель и исследователь, руководитель

крупнейшей в истории человечества исследовательской экспедиции; первым в мире

плавал в водах всех четырех океанов и первым вывел российские корабли в

открытый океан.

1727

26 июня. — Указ о разрешении вносить ясак деньгами.

В этом году Якутске построен Свято-Троицкий кафедральный собор (по другим данным в 1728 г.). Собор был трехпрестольным, каменным, с отдельно стоящей каменной колокольней и каменной оградой.

Фото 4. Комплекс Свято-Троицкого

кафедрального собора.

1728

23 июля. — В Якутске освящена каменная соборная церковь архимандтритом Якутского Спасского монастыря Феофаном.

В этом году в Якутск на поселение доставлен бывший приближенный Петра I, первый генерал-полицмейстер в Петербурге граф Девиер Антон Эммануилович, осужденный за то, что вместе с другими царедворцами совещался против устава о престонаследии в 1722 г. Был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Сибирь. Двенадцать лет провёл Девиер в Жиганском зимовье. После отбытия ссылки в 1740 г. выехал в Охотск, где заменил Скорнякова-Писарева на посту главного командира Охотско-Камчатского края. В 1743 г. возвратился в Петербург. Ему вернули графский титул и был произведён в генерал-аншефы, а 17 декабря 1744 года был вновь назначен генерал-полицмейстером Санкт-Петербурга.

Фото

5. Девиер

Антон Эммануилович (1682 (?) — 6 июля 1745) — видный государственный и военный

деятель, сподвижник Петра I, первый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга,

граф, генерал-аншеф.

1729

9 марта. — В Якутскую воеводскую канцелярию поступила челобитная от Ивана Владимировича Атласова, сына «камчатского Ермака», в которой Иван Козыревский (1680–1734), казак и мореход, иеромонах, один из первооткрывателей Курильских островов, обвинялся в незаконном захвате власти над тремя камчатскими острогами. Последовавший вслед за этим указ сибирского губернатора 20 октября того же года знаменует начало следствия в Сибири по делу Козыревского на Камчатке в 1708—1711 гг.

1730

28 июня. — Прибыл назначеннй воеводой камергер Фадей Иванович Жадовский. В 1733 г. отрешен от должности с конфискацией имущества и выслан в Иркутск.

1731

3 апреля. — Указ о даче новокрещеным разных народов Сибири льготы от платежа подушных (подушный налог – прямой личный налог, взимаемый с каждой души ( человека) в одинаковом размере независимо от величины дохода и имущества. В России введен Петром I в 1724 г. для лиц мужского пола. Отменен в период с 1887 по 1899 г.).

16 июня. — Указом в Сибирских городах учреждена почта — для государственных посылок и партикулярных писем.

1732

23 февраля. – Доставлен в Якутск в ссылку бывший вице-президент Коммерц-коллегии, любимец Петра I, швед Генрих фон Фик, «великоважный преступник, замешанный по делу о призвании на престол курляндской герцогины Анны Ивановны». Из Якутска был отправилен в Жиганск, далее переведен в Средневилюйское (по другим данным — в Верхневилюйское) зимовье. По вступлении на престол императрицы Елизаветы, Фик был возвращён из ссылки в 1743 году; ему отдали обратно конфискованные имения и вознаградили чином. По заказу правительства он составлял справки по законодательству, мореплаванию, экономике, финансам, юстиции зарубежных стран. В 1744 году подал «Всеподданнейшее предложение и известие» о положении народов Северо-Восточной Сибири, ставшее важным источником по этнографии якутов и тунгусов первой половины 18 в.

Фото 6. Генрих фон Фик (1679 -1750 или 1751) — государственный

деятель, действительный статский советник, вице-президент Коммерц-коллегии

17 апреля. — Указ об организации и снаряжении Второй Камчатской экспедиции во главе капитана-командора В.И. Беринга. По тому времени это было грандиозное по своему размаху предприятие. Грандиозными были поставленные перед ней задачи: изучение Северного Ледовитого океана и его побережий; в районе Тихого океана предписывалось произвести наблюдения «от Камчатки до Японии и Америки», исследовать берега Охотского моря, Курильских и Шантарских островов, продолжить поиски северного пролива между Азией и Америкой.

В этом году:

- в Якутске получен Указ Иркутской провинциальной канцелярии о порядке разбирательства мелких судебных дел между якутами: воровство скота, побои и пр. должны разбираться и разрешаться тойонами родов; при разбирательстве более крупных дел следовало «выбрать из трех родов по два начальника»;

- новая перепись населения; она продолжалась и в последующие два года. Перепись выявила 15660 ясачных плательщиков. По результатам переписи для всего Якутского уезда был установлен новый ясачный оклад: 2819 соболей, 6604 лисицы красные, 560 горностаев и 3046 руб.

1733

27 апреля. — Указом учреждено постоянное почтовое сообщение по трактовым дорогам: от Москвы до Тобольска — дважды в месяц; от Тобольска до Якутска — раз в месяц; от Якутска до Охотска и до Камчатки — раз в два месяца. С этого времени началось устройство почтовых станций по р. Лене от Якутска до Пеледуйской слободы на протяжении 1192 верст. Почтовое сообщение поддерживалось зимой на лошадях, для чего в Якутске содержался «городовой станок» с почтовыми и обывательскими лошадьми, а летом на лодках по р. Лене, позднее на пароходах. Основная тяжесть почтовых перевозок и содержание почтовых станков легла на ясачных.

28 июня. — В должность воеводы вступил казачий полковник Борис Середин (Серединин); к нему в товарищи назначены капитан якутского полка Михаил Федорович Цей и поручик Кузьма Михайлович Шкадер. В должностях состояли по 28 декабря 1734 г. Середин отбыл в Тобольск.

8 августа. — Из Петербурга отправился академический отряд Второй Камчатской Экспедиции в составе: Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина, Л. Делиль де-ла-Кройера, И.Х. Беркана, И.В. Люрсениуса, И. Яхонтова, С.П. Крашенинникова, А.Д. Красильникова, Н. Чекина, М. Ушакова, А. Иванова, С. Овсянникова и др. Путь движения экспедиции пролегал по маршруту: Тверь—Казань—Екатеринбург—Тобольск—Омск—Томск—Енисейск—Красноярск—Иркутск—Илимск— Усть-Кут—Олекминск—Якутск.

1734

28 августа. — С верховьев Лены в Якутск прибыли со всем оборудованием Прокопий Столов — управитель Тамгинского завода (вскоре был отстранен от управления строительством завода из-за пьянства), Александр Соловьев — выпускник Московской инженерной академии, молодой дворянин, шихмейстер (низший чин горной табели о рангах (14-го класса)) и Петр Бронских — плотинный мастер. Здесь в октябре состоялась их встреча с капитаном В. Берингом.

23 октября. — В Якутск прибыл руководитель второй Камчатской экспедиции Витус Беринг. Здесь, на основной базе экспедиции, Беринг (пробыл по октябрь 1737 г.) руководил действиями отрядов, занимался самыми различными вопросами снаряжения экспедиции. Сюда свозились запасы продовольствия, судовые снасти, строительные материалы и прочее. Отсюда он отправлял отряды экспедиции. О грандиозности подготовки Второй Камчатской экспедиции из Якутска в Охотск говорят следующие данные: на экспедиции должно быть выделено свыше 6 тыс. лошадей и около 600-700 проводников из местного населения в год. Весной 1735 г. на сплаве грузов отрядом А.И. Чирикова от Якутска до Юдомского креста был занят 731 местный житель.

28 декабря. — Лейб-гвардии капитан Алексей Еремеевич Заборовский назначен воеводой. В должности пробыл по 20 июня 1740 г. Отрешен от должности за взятки и утрату казны и отправлен в Москву.

1735

23 мая. – Спуск в реку построенных в Якутске дубель-шлюпки «Якуцк» (длина 21,4 м, ширина 4,6 м, осадка 2,1 м) и бота «Иркутск» (длина 18 м, ширина 5,4 м, осадка 2 м), предназначенных для Второй Камчатской экспедиции.

Фото

7. В 2016 году корабелы Карелии построили копию

(реплику) дубель-шлюпа «Якутск», который после испытаний в Онежском озере был

переправлен в Якутск.

14 июня. — На речке Тамга в 29 верстах выше Якутска началось строительство Тамгинского железоделательного завода. В его возведении были привлечены ссыльные из Иркутска и Якутска, пашенные крестьяне из Амгинской слободы с участием матросов Камчатской экспедиции. Руководил строительством завода Александр Соловьев.

23 сентября. – Завершено строительство первого в мире металлургического завода на вечной мерзлоте. Ковку железа в колотушечной фабрике отладил олонецкий молотовой мастер Йохем Рамфельт («Ехом Якимов сын», немец по происхождению, подданный России, являлся старшим молотовым мастером и надзирателем за качеством полосового железа на всех каменных заводах Урала. За некие «продерзости» был привлечен к следствию Московской тайной канцелярии. В январе 1734 г. по наказанию плетьми сослан на строительство завода под Якутском).

В этом году:

- в Якутск прибыл иркутский епископ Иннокентий II (Нерунович). Это был первый архиерей, побывавший в Якутии. Здесь он занимался церковно-миссионерскими делами, назначил священников в северные округа и давал инструкции по привлечению местного населения в православие. Им же самим крещено 64 якута. Оставленный им архимандрит Самуил в следующем году крестил 77 человек обоего пола;

- по предписанию Иннокентия II при Якутском Спасском монастыре открылась низшая духовная школа. В первый год в школу принято 10 мальчиков в возрасте от 7 до 15 лет, из них 6 якутских мальчиков. Школа готовила к миссионерской деятельности детей местного духовенства и новокрещеных якутов. Однако, не имея средств и нормальных условий, она работала с перерывами и в 1747 г. прекратила свое существование;

- в Якутске открылась, так называемая, гарнизонная школа. В ней обучали читать и писать детей служилых людей. Был предмет и по слесарному мастерству. В 1739 по настоянию В. Беринга школа преобразована в навигацкую (морскую). В школе готовили технический персонал для экспедиций: штурманов и подштурманов, способных нести морскую службу, снимать разные планы, описывать земли, морские берега и т.д. В 1744 г. с завершением работы Второй Камчатской экспедиции В. Беринга школа закрылась. Восстановлена она была в 1766 г., когда набрали 40 учащихся. В школе обучали детей грамматике, арифметике, тригонометрии, геодезии, астрономии, артиллерии и навигации. Выпускники школы определялись на службу на Охотское побережье. Школа закрылась в 1792 г.

1736

27 июля. — В Якутске от чахотки умер Александр Соловьев — строитель и управитель Тамгинского завода.

31 августа. — В Якутск прибыл руководитель академического отряда Второй Камчатской экспедиции профессор историк Г.Ф. Миллер (1705—1783), автор труда «История Сибири», первый том которого под названием «Описание Сибирского царства» вышел из печати в 1750 г. Особое место в деятельности ученого заняла зима 1736-37 гг. – время, когда он работал в Якутске. Здесь, в воеводской канцелярии города, Миллер первым из исследователей проводил выявление, собирал и изучал документальные источники, отложившиеся, как писал профессор В.Н.Иванов, с 1620 г. Якутск впервые стал для путешественника своеобразной исследовательской лабораторией. Прибыв в Якутск, в письме в Академию наук Миллер сообщил, что «тамошний уезд весьма велик, а обосливо, что я тамошний архив в полном состоянии нашел и для того ничего упустить не хотел…». Документы Якутского архива стали одним из источников написания Миллером «Географического описания Земли Камчатской» и «Известий о северном ходе из устья Лены реки проведывания восточных земель». Ученый обнаружил в Якутском архиве документы о плавании поморов и казаков по Северному Ледовитому океану между Леной и Колымой. Здесь же Миллер нашел отписки С.И.Дежнева якутскому воеводе и.П.Акинфову об открытии пролива между Азией и Америкой. Это событие внесло значительный вклад в отечественную и западноевропейскую картографию и географию. Одной из задач путешественников был сбор сведений о Якутске. Среди рукописного наследия экспедиции И.И.Редовского сохранилось следующее описание начала 18 века: «В оном городе Якутске стоит церквей каменных – 4, деревянных – 5. Крепость с трех сторон обнесена деревянною стеною с имеющимися при ней пятью башнями и двумя воротами. В ней уездное казначество каменное, построенное в 1707-м году, уездный и земский суды, пороховой подвал, тюремнвй острог и соляные казенные магазины деревянные. Возле той крепости гостиный двор, в нем 77 лавок деревянных. И таковых же на малом рынке имеется 62 лавки…».

Фото

8.

Фридрих Миллер, Фёдор Иванович Миллер (1705- 1783) — русско-немецкий историограф,

естествоиспытатель и путешественник. Действительный член Императорской Академии

наук и художеств в Санкт-Петербурге,

профессор истории, вице-секретарь Академии, конференц-секретарь

Академии, действительный статский советник.

Сентябрь:

– руководитель 2-й Камчатской экспедиции В. Беринг посетил Тамгинский железоделательный завод;

– начало метеорологических наблюдений в Якутске. Член академического отряда Второй Камчатской экспедиции, профессор Иоган Георг Гмелин находился в Якутске с сентября 1736 по июль 1737 годы. Как пояснял, он «испытывая особый интерес к стуже сибирского воздуха», вел записи погоды. К сожалению, результаты его измерений не сохранились из-за пожара.

В этом году «маляр» Второй Камчатской экспедиции Иоганн-Вильгельм Люрсениус, живя в Якутске в 1736-1737 гг., нарисовал вид города. Рисунок позже стал одним из исходных материалов для создания Гравировальной палатой Петербургской академии наук альбома «Собрание российских и сибирских городов» в 1769-1771 гг.

Фото

9.

Гравюра

«Вид города Якутска середины 18 века». 1770. Художник Рудаков А.Г. С оригинала И.В.Люрсениуса 1736 г. Национальный

художественный музей РС(Я).

1737

8 июня. — На боте «Иркутск» в Якутск прибыл Дмитрий Лаптев (1701—1767), а вслед за ним сюда же на дубель-шлюпке «Якутск» прибыл подштурман С.И. Челюскин. Беринг поручил первому выехать в Петербург с докладом о результатах плаваний северных отрядов экспедиции в 1735—1736 гг.

5 июля. — С.П. Крашенинников с тремя спутниками отбыл из Якутска на Камчатку. Весь долгий и трудный путь до Охотска на лошадях он проделал за 47 дней. В том же году он добрался до Камчатки, где прожил около четырех лет. Летом 1741 г. С. Крашенинников выехал из полуострова и в феврале 1743 г. вернулся в Петербург. С.П. Крашенинников вошел в историю отечественной и мировой науки как первый исследователь Камчатки. Его труд «Описание земли Камчатки» вышел в свет в 1756 г. (по другим данным в 1755 г.), после смерти автора.

Летом, после трехлетнего пребывания в Якутске, в Охотск переехал В.И. Беринг. «Он уехал, — по словам Вакселя, — лишь после того, как уверился, что обеспечен провиант, достаточный для его команды. Он не раз говорил, что, мол, нехитрое дело загнать людей в места, где они сами не могут себя пропитать, а вот обеспечить их содержание на месте — это дело, требующее предусмотрительности и разумной распорядительности».

Декабрь. — Из Екатеринбурга на Тамгинский железоделательный завод прибыл Афанасий Прохорович Метенев (1703—1752), выпускник Московской артиллерийской школы (академии). Состоял в горной службе с 1723 г. До назначения на Тамгинский завод занимал должность управителя Сусанского завода, что на Среднем Урале.

В этом году:

- по требованию Российской академии наук Якутской воеводской канцелярией осуществлено первое описание внешнего облика города Якутска и его строений. К тому времени еще стояли деревянные острожные стены с 8 башнями, окружавшие город со всех сторон. Строения внутри города состояли из каменной воеводской канцелярии, каменной церкви, сараев и амбаров под казенные припасы, здесь находились артиллерия и архив, пушечный сарай, пороховой каменный погреб, «деревянные хоромы воеводы». Между городскими острожными стенами размещались таможня, подвалы, 5 амбаров для железных и прочих припасов, 2 кузницы, тюрьма, свечницы, караульная. За острогом на посаде имелись еще 51 лавка, 2 кузницы, ванные, соляные амбары, на берегу реки — казенная поварня, 5 амбаров экспедиционного провианта, ветряная мельница. На посаде имелись также 2 церкви: Рождества за логом, Николая Чудотворца около монастыря. Внутри ограды Спасского монастыря стояли две церкви, каменная палата, 10 келий, 4 амбара, за оградой — хлевы, кожевня, квасня, 2 бани;

- население города составляло около 2 тыс. человек обоего пола;

- по новому штату, установленному Сибирским приказом, Якутску определено иметь одного казачьего голову, детей боярских первой статьи 20, второй статьи — 30 и рядовых казаков 1735 (фактически из-за нехватки людей: в те годы число казаков не достигало и половины положенного).

1738

С 1 января. – А.П. Метенев заступил на должность заводского управления. Как опытный горный мастер, он знал, чтобы быть заводу, устойчиво обеспечить металлом Камчатскую экспедицию и пустить железо на вольную продажу, нужно решить три вещи. Во-первых, организовать при заводе школьное обучение горному делу, во-вторых, иметь приписные деревни и, наконец, в-третьих, нужна руда. Получив отказ из Петербурга на предложение построить при Тамгинском заводе школу, а из Якутска и Илимска прислать приписных крестьян, Метенев понял, что будущее завода — только в богатстве недр.

1739

25 мая. — Из Петербурга в Якутск прибыл Д.Я. Лаптев и сразу же взялся за ремонт барка «Иркутск». В тот же день на дубль-шлюпке «Якутск» сюда прибыл и Х.П. Лаптев, назначенный после смерти В.В. Прончищева командиром Ленско-Хатангского отряда. 7 июня оба судна вышли в новое плавание.

Дмитрий Лаптев, выйдя в море из устья Лены на восток, 11 августа добрался до устья Яны, а 15-го, обогнув Святой Нос, вошел в воды Восточно-Сибирского моря. 20 августа Лаптев прибыл в устье Индигирки, где решил остановиться на зимовку. Зимой он занимался описанием низовьев р. Хромы. Харитон Лаптев, выйдя в море 20 июня из устья Лены на запад, вскоре встретил льды, чрезвычайно затруднявшие плавание. У берегов Таймыра «Якутск» затерло во льдах. Лаптев отдал приказ остановить судно. Команда с большими трудностями добралась до берега Таймыра. Исследование полуострова «сухопутью» продлилось три года.

Экспедиция братьев Лаптевых внесла огромный вклад в научное изучение Арктики. Результатами их героического труда удалось сравнительно нанести на карту Хатангский и Оленекской заливы, губу Буор Хая, устьевые участки рек Анабара, Оленека, Яны, Индигирки и Колымы.

Именем Д.Я. Лаптева названы мыс в дельте Лены, пролив между островом Большой Ляховский и мысом Святой Нос. Именем Х.П. Лаптева названы морской берег полуострова Таймыр, мыс на п-ве Челюскина, два мыса на о-ве Пилота Махотина. В честь двоюродных братьев Лаптевых названо море в Северном Ледовитом океане — море Лаптевых.

Фото

10. Лаптевы

Харитон Прокофьевич (1700-1763) и Дмитрий Яковлевич (1701-1771), двоюродные

братья Исследователи Сибири. Участники Великой Северной экспедиции (1733-1743),

исследовавшие побережье Северного Ледовитого океана.

1740

24 мая. — В Якутск прибыл участник Второй Камчатской экспедиции, адъюнкт Академии наук Г.В. Стеллер (1709—1746 гг.). Прожив здесь до 15 июня, он отправился с отрядом сначала пешком, затем на лошадях в Охотск, куда прибыл 12 августа. Далее по инструкции 8 октября Стеллер отбыл на Камчатку, где должен был на основе собранных материалов, в дополнение ранних исследований С.П. Крашенинникова, описать Камчатку/ Второе посещение Г.В. Стеллера Якутска состоялось с 21 октября 1744 г. до осени 1745 г. Отсюда он выехал в Иркутск. Однако ему не суждено было добраться до Петербурга, в пути он заболел и 17 ноября 1746 г. умер в Тюмени. По мнению исследователей, Г.В. Стеллер по результатам проделанной им научной работы выдвинулся в ряды крупных исследователей первой половины XVIII в. по истории и этнографии далекой окраины России.

Фото

11.

Стеллер Георг Вильгельм (1709–1746), немецкий натуралист, адъюнкт Петербургской

академии наук, путешественник, первый исследователь Северо-Западной Америки.

20 июня. — Назначен за воеводу майор Дмитрий Иванович Павлуцкий, драгунский майор, руководитель военных экспедиций на Чукотку в 30-е гг. Пробыл на этом посту по 28 июня 1742 г. В 1742 г. сенатским указом направлен на Анадырь. Совершил походы на Чукотский полуостров в 1744 году и к Чаунской губе в 1746 году. Составлял карты. Убит в бою с чукчами на реке Орловой 14 [25] марта 1747 года. Похоронен в Якутске.

1741

14 июля. — В Якутск прибыли участники Второй Камчатской экспедиции И.Э. Фишер (1697—1771) и Я.И. Линденау (1710—1795). Первый пробыл здесь до августа 1742 г., после отправился в Охотск, но доехал лишь до Юдомского Креста, где был взят под стражу за «озлобления и грабления как русских, так и ясачных» и отправлен под конвоем обратно в Якутск, куда прибыл в апреле 1743 г. 28 июня 1743 г. Фишер возвратился в Петербург, пробыв в Сибири около 8 лет. Его перу принадлежат краткие неопубликованные статьи: «О реке Колыме и якутах» (1741 г.), «Несколько замечаний о путешествии из Якутска до Алдана» (1742 г.), «Описание путешествия от Юдомского Креста до устья Майи и до Якутска, когда я находился под стражей» (1743 г.), «Якуты, их пища и питье», «Заметки о якутах, даурах и удских тунгусах», «Болезни, смерть и похороны у якутов», «О большом острове в Ледовитом океане между Святым и Чукотским носом против устья рек Яны, Индигирки и Колымы», «Сибирская история» в пяти книгах (частях) на немецком языке (Петербург, 1768), в 1774 г. вышел ее русский перевод. Я.И. Линденау занимался в Якутске сбором архивных и других материалов (географических, этнографических). Ему принадлежит первое ценное монографическое исследование «Описание якутов», в котором освещены происхождение, занятие, общественный строй, быт и религиозное верование якутов. Он оставил ряд научных работ по географии восточной части Якутии, описаний р. Лены и впадающих в нее рек, пути от Якутска до Охотска (1741 г.), от Якутска до Иркутска (1745 г.). После окончания экспедиции получил чин прапорщика и занимал различные должности в Иркутской губернии.

1742

28 июня. — Вступил в должность за воеводу капитан Иван Яковлевич Остяков. В должности состоял по 19 сентября 1743 г. Отрешен от должности за взятки и казнокрадство, находился под следствием. В августе 1744 г. отправлен в Иркутск.

В этом году в Тамгинской заводской конторе получено известие о находках серебряных руд вблизи Якутска якутами Мюкесем Маржиным с сыном Себерсинем «вверх по Лене-реке расстоянием во ста сорока верстах под камнем, называемом Чемечого», «пробы» из которых для анализа были отправлены в Канцелярию Главного правления заводов 24 августа того же года и 1 ноября 1743 г.

1743

8 марта. — Из путешествия на Анадырь прибыл в Якутск Дмитрий Лаптев. Здесь состоялась его встреча с капитаном А.И. Чириковым. В декабре того же года Д. Лаптев с отчетом экспедиции отбыл в Петербург.

С 25 мая по 9 июня сильно пострадал Тамгинский завод: «в плотине промыло водою в фабрике к колотушечному молоту под боевые пальцы (зубья для вращения сухого колеса от водяного — А.К.), которое повреждение 9 числа того ж июня и укреплено; и по утверждении оного того ж июня 10 числа промыло в плотине перед вешняком по конец понурного моста, и вода течение поимела под плотину, которое повреждение с того июня 11 по 16 число июня ж и утверждено, и колотушечный молот в действие вступил».

Летом в Якутск прибыл капитан-командор Алексей Чириков и объявил, что Сенат прекратил финансирование Камчатской экспедиции. Но завод не умер. На заводе имелись молотовая, два плавильных амбара на 18 ручных горнов, якорная и кузня. Как пишет М.Я.Струминский, Тамгинский завод окончательно прекратил свое существование в 1782 г.

19 сентября. — Прибыл назначенный воеводой статский советник Кондрат Генрих (Кондрат Иванович Кених). В должности состоял по 15 мая 1745 г. Умер в Якутске.

К этому году Якутской воеводской канцелярией учреждено 28 станций на Иркутско-Якутском тракте между Якутском и Витимом: Табагинская, Уулаах-Анская, Самыртайская, Тойон-Арынская, Тит-Арынская, Синская, Журинская, Иситская, Малыканская, Саныяхтахская, Мархинская, Хара-Балытская, Наманинская, Тустахская (Салянская), Хомустахская, Биринская, Неленская, Хара-Тюбинская, Огонохтохская, Жедайская, Жербинская, Чахыянская, Мурьинская, Хабалан-динская, Хамринская, Березовская, Песковская и Витимская. Проложил станции якутский служилый человек Захар Баишев. Средством передвижения на тракте служили зимой конно-гужевой транспорт, летом по р. Лене — лодки, карбаза. Расстояние от Иркутска до Якутска землемерами тех лет определилось в 2895 верст с точностью до сажени. Сибирский почтовый тракт от Петербурга до Якутска составлял 8600 верст, 368 почтовых станций. Это был самый длинный почтовый тракт в России в XVIII в.

Проезжая по Ленскому тракту из кругосветного путешествия в Петербург, русский писатель И.А. Гончаров писал: «по Лене живут все русские поселенцы и, кроме того, много якутов: от того все русские здесь говорят по-якутски, даже между собой. Все их сношения ограничиваются якутами да редкими проезжими. Летом они занимаются хлебопашеством, сеют рожь и ячмень». С заселением пустующих берегов Средней Лены русскими переселенцами станции (станки) с одиночными якутскими юртами постепенно превращались в небольшие деревни. В 1778 г. на тракте насчитывалось уже 36 станций, к 1917 г. — 66.

1744

14 июня. — Указ «О бытии воеводам в городах Сибирской губернии и в провинции Иркутской по три года».

В этом году в Якутске поселена графиня Бестужева-Рюмина Анна Гавриловна, одна из блестящих красавиц 18 века, гоф-фрейлина императрицы Екатерины I, статс-дама царского двора, урожденная Головкина, в первом браке Ягужинская, одна из центральных фигур заговора «Ботта – Лопухиных» против императрицы Елизаветы Петровны, по другим данным, из-за ревности. Современники так отзывались о ней: «Она одна из самых приятных и образованных дам в России, говорит в совершенстве по-немецки и очень хорошо по-французски, принадлежит здесь также к искуснейшим танцовщицам и, кажется, очень веселого характера». Была замужем за знаменитым дипломатом Михаилом Петровичем Бестужевым-Рюминым. Содержалась она в Спасском мужском монастыре, как арестантка. Затем жила в доме, из окон которого была видна Богородицкая церковь. Перед кончиной Бестужева завещала похоронить ее в этом тихом местечке. Анна Гавриловна умерла примерно в возрасте 50 лет. В 1751 году похоронили графиню Бестужеву в церковном кладбище, расположенном вокруг Богородицкой церкви в Залоге. Теперь поверх старых могил построены жилые дома и проложены дороги.

Во время ссылки декабрист А.А. Бестужев-Марлинский с трудом нашел ее могилу у шлагбаума ворот Богородицкой церкви.

Фото

12. Графиня

Бестужева-Рюмина Анна Гаври́ловна (1700

?- 1751) — младшая дочь петровского

государственного канцлера, графа Головкина, статс-дама Екатерины 1

1745

15 мая. — Назначен воеводой сын боярский Федот Аммосов. В должности состоял по 26 мая 1747 г. Умер в Якутске в 1749 г. (по другим данным в 1754 г.).

В этом году Санкт-Петербургской академией наук составлен и издан первый географический «Атлас Российский», состоящий из 19 специальных карт, представляющих Российскую империю с пограничными землями. Среди них имеется первая научная и более похожая на современную карту Якутии. Называется она «Часть Ледяного моря с устьем реки Лены и северною частью Якуцкого уезда». Эта карта имеет географическую сетку, то есть параллели и меридианы. У р. Лены показаны притоки. К западу от Лены нанесены реки Оленек, Анабар и Хатанга, к востоку — Яна, Хрома, Индигирка и Колыма. На карте нанесены и населенные пункты Покровск, Зашиверский острог, Жиганское, Усть-Янское, Алазейское и другие зимовья, а также Якутск.

Фото

13.

Первый географический «Атлас Российский»

1747

26 мая. — Прибыл новый воевода полковник Иван Петрович Жеребятников (по другим данным Жеребцов). В должности состоял по 25 мая 1752 г. Находясь под следствием, умер в Якутске 19 августа 1754 г.

В течение 1747–1769 гг. Петербургская Академия наук издала 4-томную «Флора Сибири» И.Г.Гмелина .Участник 2-й Камчатской экспедиции, натуралист, путешественник, этнограф, д-р медицины, исследователь Сибири и Урала И.Г. Гмелин (1709—1755), путешествуя по Сибири вместе с Г.Ф. Миллером, собрал большой материал в области ботаники, результаты которого были обобщены после возвращения в Петербург и изданы в четырехтомном сочинении «Флора Сибири», изданных в 1747—1769 гг. В предисловии к первому тому сочинения профессор Гмелин о своих наблюдениях над почвенным льдом в Якутске пишет следующее: «В Якутске июня 18 дня (материалы о флоре Якутии им собраны в 1736—1737 гг. — А.Калашников) приказал я на высоком месте землю копать, чтоб усмотреть, сколь глубоко она растаяла. Земли было только на 11 дюймов, под ней лежал песок на 2,5 фута глубины рыхлой, потом оный отчасу тверже становился, а в полфуте глубже того уже так был тверд, что и пешнями выбивать его с нуждою можно было, следовательно, талой земли находилось едва на четыре фута (1,22 м). Неподалеку оттуда приказал я еще копать землю на низком месте. Земли было на 10 дюймов, песку рыхлого на 2 фута и 44 дюйма, а глубже того все мерзло было...». Он же в «Путешествии по Сибири» (том 2, с. 487) рассказывает, что ягоды и мясо в погребах Якутска круглый год остаются замороженными. Гмелин затронул и вопрос о происхождении якутов и переселении их предков: «Есть у якутов древнее сказание, что их предки жили в самых верховьях Лены и так притеснялись и преследовались бурятами, что большая толпа из них добровольно ушла вниз по Лене со всем, что они имели, со скотом, женами и детьми. А часть осталась и оказывала бурятам сопротивление, но в конце концов их так стали преследовать, что они вынуждены были все бросать» и уйти также вниз по Лене, «после чего они объединились со своими земляками, которые уже захватили в свое владение места в низовьях Лены».

1748

21 апреля. – Экспедиция берг-гешворена (горный чин, соответствующий XII классу гражданской службы) Афанасия Метенева и сержанта Шарыкова, прибывшая в Якутск для разведки месторождения серебряных и золотых руд в бассейне р.Тыры Южного Верхоянья, с командой в 15 человек, вышла из Якутска на 18 лошадях. Результат экспедиции: семь проб серебряных и золотых руд, собранных на берегах р.Тыры и впадающих в нее рек, были посланы берг- гешвореном Метеневым в канцелярию Главного управления заводов Екатеринбурга. Подробный отчет о работе экспедиции Метенев изложил в «Записке рекам, лесам, горам и рудным признакам, находящимся в уезде города Якуцка».

В этом году в Якутске открылась вторая в мире за пределы Страны восходящего солнца школа для обучения японскому языку (первая японская школа была открыта Петром I в 1705 (по другим данным в 1706 г.) в Петербурге. Летом 1745 г. 10 японцев на судне «Тагамару» потерпели крушение у Курильских островов. Их спасли и доставили в Большерецк камчатские ясачные сборщики, где они приняли крещение. В 1747 г. 9 японцев были отправлены через Охотск в Якутск, а десятый по причине болезни остался в Большерецке. Четверо из прибывших в Якутск Матвей Панов (японское имя Рихачи или Рихачиро), Иван Татаринов (Санносукэ или Саносукэ), Иван Афанасьев (Чоносукэ или Кюсукэ), Филипп Трапезников (Чосукэ или Кюсукэ) стали учителями японского языка, остальных Якутская воеводская канцелярия отправила в Петербург, где их также назначили в японскую школу учителями для обучения японскому языку. В 1754 г. японская школа из Якутска по распоряжению Иркутской канцелярии была переведена в Илимск. Но просуществовала она там недолго. В 1761 г. она присоединилась с таковой в Иркутске. Последняя продолжала работать вплоть до 1816 г.

1750

Вышел в свет первый том сочинения академика Миллера «Описание Сибирского царства» на русском языке. Второе издание первого тома напечатано при Академии наук в 1787 г.

1751

11 марта. — Рапорт Якутской заводской конторы о постройке при Тамгинском заводе пробирной избы (рудной лаборатории).

Апрель. — Доношение Якутской заводской конторы в канцелярию Главного правления завода о разработке свинцово-серебряного рудника по р. Лене и затопление шахты ключевой водой.

17 августа. – Доношение пробирного ученика П. Корнилова от в Якутскую заводскую кантору о найденном признаке серебряной руды в Столбовом руднике (Столбовский железный рудник на Ленских столбах находился в верстах выше устья речки Ботомы (Буотамы) в период действия Тамгинского завода в 1735—1744 гг. и ранее).

1752

25 мая. — Прибыл новый воевода поручик Якутского полка Иван Иванович Замощиков. В должности состоял по 29 августа того же года. Выехал в Иркутск. Его сменил Уар Иванович Еропкин, коллежский асессор, пробывший на этой должности по 28 июня 1754 г. Выехал в Иркутск.

30 июня. — Умер А.П. Метенев, управитель Тамгинского железоделательного завода с 1738 г., горный деятель, из потомственных дворян (родился в 1703 г. в Коломне). В горной службе на Урале с 1723 г. В 1736—1737 гг. участвовал в подыскании места и руководил строительством Сусанского (нижнего) завода (близ Алапаевского), первый управитель его. Как пишет научный сотрудник Института истории и археологии Уральского объединения РАН, исследователь истории Тамгинского завода Н.С. Корепанов, о смерти А.П. Метенева на Тамгинском заводе в Якутской воеводской канцелярии узнали лишь 3 июля из доношения подканцеляриста завода Ф. Сургуцкого. Он был похоронен, по всей вероятности, при заводе, хотя документально подтвердить это не представляется возможным. Возможно, А.П. Метенев жил тогда в Якутске и после отпевания был похоронен на кладбище при каменном Свято-Троицком соборе.

1753

23 октября. — Приказом якутского воеводы У.И. Еропкина проведена генеральная перепись «ясачных иноземцев» для «переобложения ясаком» и «пересечения происходимых наперед сего непорядков». Перепись закончилась лишь в 1756 г.

В этом году:

- был восстановлен Тамгинский завод, возобновилось изготовление железных изделий, необходимых для строительства судов в Охотске и Анадыре. На заводе работало 75 человек, из них 3 приказчика, 2 молотых мастера, плавильный мастер, 2 штейгера, 2 бреггауза, 24 горных ученика, 5 казаков, 2 целовальника и ссыльные. Однако действие завода продолжалось недолго. Через два года он прекратил свое существование;

- сооружена одноэтажная деревянная Тихвинская церковь с приделом Прокопия и Иоанна Устюжских по нынешней Петровской улице, около угла Октябрьской улицы.

1754

28 июня. — Прибыл новый воевода коллежский асессор Иван Васильевич Лесли. В должности состоял до 1 января 1759 г.

1755

8 мая. — Умер в Тюбингене (Германия) Гмелин Иоганн Георг, ученый-энциклопедист, один из членов академического отряда Второй Камчатской экспедиции (1733—1743 гг.), автор сочинения «Флора Сибири». По Сибири Гмелин путешествовал вместе с Миллером. Работал в основном в области ботаники. Часть собранных им материалов погибла на квартире у Гмелина при пожаре зимой в 1736 г., в т.ч. более 100 рисунков, чучела зверей и птиц, дневниковые записи, хотя кое-что было восстановлено. И.Г. Гмелин является пионером в изучении метеорологического режима в Якутии. Возвратился в Петербург в феврале 1743 г., где привел в порядок собранные им материалы. В 1747 г. выехал за границу, где был избран профессором Тюбингенского университета. В 1751—1752 гг. в Геттингене им издано четырехтомное описание своего путешествия по Сибири — «Reise durch Sibirien von dem Jahren 1733 bis 1743».

1756

Летом в Якутск прибыл архиепископ Иркутский и Нерчинский Софроний с целью обозрения епархии, поднятия умственного и нравственного уровня духовенства, обсуждения мер увеличения численности церквей в Якутском крае. 29 августа благополучно возвратился в Иркутск.

1759

1 января. — Вступил в должность воеводы коллежский асессор Андрей Степанович Павлуцкий. На должности по 9 сентября 1759 г. Умер в Якутске 10 сентября 1759 г. Его сменил асессор Михаил Михайлович Лебедев, правивший до 30 ноября 1761 г. Выехал в Иркутск.

В этом году на казенных складах у казаков Якутска имелось в наличии 6 пушек разных калибров, 1184 чугунных и каменных ядер, 38 чугунных бомб, 1100 пушечных дробей, 57 ружей, 459 пудов свинца, 153 пуда пороху, 3 кольчуг и панцирей. В последующие годы запас оружия у казаков истощался или приходил в негодность.

1760

30 ноября. — Назначен воеводой титулярный советник Федор Васильевич Чередов (Черенцов). В должности состоял по 29 января 1764 г. Отрешен от должности за убийство ямщика и отправлен в Иркутск. При нем согласно Указу Сената от 23 января 1761 г. «Об учинении новой переписи ясачным народам в Сибирской губернии» в нескольких улусах Якутии — Батурусском, Мегинском, в Олекминском остроге и в Вилюйских зимовьях началась перепись населения, которая в незавершенном виде закончилась лишь весной 1766 г.

В этом году:

- в Якутске построена деревянная Богородская (Богородицкая) церковь (по другим данным называются более ранние годы, но без ссылок на источники). В документах личного фонда якутского краеведа И.Д.Новгородова, хранящегося в Национальном архиве Республики Саха (Якутия) дается следующее описание церкви: «Очень интересная по архитектурному оформлению и внутренней росписи. Венцы стен у углов были скреплены в лапу, под главной клетью была восьмиугольная настройка, тоже у углов скрепленная в лапу. Над ней высились пять глав с деревянными восьмиконечными крестами, облицованными белой жестью; а луковицы глав были красиво покрыты чашеобразными дощечками-лемехами, дающими своеобразную прелесть. С восточной стороны сделаны пятиконечный прируб-алтарь, над которой высится купол, оформленный на подобие первых пяти глав (куполов). С западной стороны прируб-трапеза покрыт двускатной крышей и имеет входную дверь. Все сооружение имеет с южной стороны 7 окон — слюдяных, замененных затем стеклами. Все здание в начале столетия было отремонтировано тесом и в таком виде дошло до революции. Церковь была еще более интересной внутри своей резьбой и стенной росписью и иконостасом с иконами середины XVII века, которые отличались высокой идейностью. Например, громадная икона «Страшного суда» того же времени богатей-эксплуататоров направляет в ад, а бедняков, которые здесь на земле терпели нужду, в рай». Богослужения в этой церкви отправляли до середины 19 века, после здесь хранились архивные дела церкви. В 1922 г. во время осады города белогвардейцами церковь была разрушена и употреблена на топливо. Вся внутренняя утварь и архив погибли;

- сибирский губернатор Ф.И. Соймонов (1692—1780) предписал якутскому воеводу Федору Чередову отыскать удобные для хлебопашества земли в районе Олекминского острожка, Амгинской слободы и Верхне-Вилюйского зимовья.

1762

Начало занятия хлебопашеством в окрестностях г. Якутска.

1763

19 февраля. — Оставив экипаж и судно в одной из проток дельты Колымы, в Якутск прибыл купец Никита Шалауров с двумя верными матросами. Не найдя поддержку у тамошнего начальства в Нижнеколымске (к этому времени у Шалаурова иссякли личные сбережения для продолжения плавания), Шалауров совершил со своими спутниками неимоверно трудное и тяжелое в зимних условиях пешее путешествие от Нижнеколымска до Якутска с целью получения поддержки у воеводы. Но и здесь отважных путешественников ждало разочарование. Тогда Шалауров решил отправиться пешком и на лошадях в Тобольск, к сибирскому губернатору Ф.И. Соймонову.

1764

С 29 января по 1 июня. — В должности воеводы прапорщик Козьма Дуреев. Выехал в Тобольск.

1 июня. — Назначен воеводой коллежский советник Мирон Мартынович Черкашенинов. В должности состоял по 3 июня 1766 г. После назначен начальником комиссии ясачного сбора, урегулировал земельные владения между якутами и впервые ввел межевые знаки.

19 октября. — Указом Сибирская губерния разделена на две губернии: Тобольскую и Иркутскую. К последней были отнесены Иркутск, Нерчинск, Селенгинск, Илимск с принадлежащими к ним уездами, слободами и острогами и весь северо-восток, включая Якутск, Охотск и Камчатку.

В этом году Якутский Спасский мужской монастырь был исключен из штатного содержания в духовном ведомстве и содержался только из пожертвований от местного населения.

1765

15 марта. — Учреждение Иркутской губернии. Иркутск становится центром вновь образованной губернии. Первым губернатором назначен Карл Львович Фрауендорф (?—1767), генерал-майор, командующий Сибирским линейным войском.

В этом году:

- в Якутскую воеводскую канцелярию поступила первая весть о появлении проказы в верхней части р. Колымы. Но местная власть удосужилась откомандировать врача туда лишь в 1784 г. и то лишь тогда, когда обратился за помощью сам родоначальник Мятюжского рода Бондеров;

- якутский разночинец Тимофей Кычкин заявил воеводе Черкашенинову о найденном им свинцово-серебряной руде в долине р. Эндыбал в горах Верхоянья. В 1774—1782 гг. здесь производилась кустарная добыча и выплавка свинца и серебра, но из-за труднодоступности месторождения разработки были заброшены.

1766

1 февраля. — Начала работу первая Якутская ясачная комиссия. С 12 февраля этого года по июль 1767 г. комиссия провела ревизию ясачного дела и перепись плательщиков ясака, после чего переобложила плательщиков новым ясачным окладом. Комиссия в корне изменила порядок обложения и сбора ясака. Было установлено два вида ясачного оклада — соболиный и лисичный — с правом взноса ясака деньгами.

3 июня. — Назначен воеводой коллежский асессор Александр Петрович Добринин (Дебринин?). На должности по 28 сентября 1769 г. Отправлен в Иркутск.

20 июня. — Указ Якутской воеводской канцелярии о составлении плана крепости г. Якутска.

Снять план крепости было поручено находящимся в Якутске геодезии прапорщику Чемезову и штурманскому ученику Андрею Турчининову. План был составлен в 1768 г. Подлинник хранится в Национальном архиве РС(Я).

Фото

14. Схема

– план крепости Якутского острога. Составлен штурманским учеником Андреем Турчаниновым.

Из фондов НА РС(Я).

23 ноября. — Указ Якутской ясачной комиссии «О бытии сенным покосом во владении за теми, за кем они состояли и о невступлении никому в посторонние покосы и угодья». Указ запрещал русским людям разных чинов — купцам, чиновникам местной администрации — пользоваться сенокосными угодьями якутов; одновременно запрещалась купля-продажа земли и среди ясачных.

Население уездного города Якутска в этом году было 1155 душ.

1767

22 октября. — В Иркутске издан указ губернской канцелярии от (в Якутске получен 12 января 1768 г.), запрещающий арангасный способ погребения умерших (надземный, так называемый арангасный (воздушный) способ погребения – это погребения на опорных столбах или на двух или четырех пнях высотой 2 – 2.5 м с укрепленными на них массивными поперечными перекладинами).

9 декабря. — В Якутской воеводской канцелярии состоялись выборы из числа поверенных пяти «подгородных» — Кангаласского, Мегинского, Ботурусского, Намского и Борогонского улусов. По результатам голосования депутатом в Комиссию для сочинения нового «Уложения» избран князец Кангаласского улуса Софрон Сыранов, 49 лет, правнук легендарного тойона Тыгына (по русским документам Тынины Мылдакова). Родился в местности Бюппют (ныне Малтанского наслега) Хангаласского улуса.

В этом году:

- в Якутске при каменной Троицкой церкви у собора перед алтарем построена довольно высокая каменная колокольня на средства купца Ивана Горшкова и нотариуса Матвея Десяткина;

- первая попытка распространения картофелеводства в Якутии, но как отрапортовали казаки Якутска, «никакого плода не уродилось» в этом году;

- переименование Якутского казачьего полка в команду, с подчинением Иркутскому обер-коменданту.

1768

В начале года. – Поездка головы Кангаласского улуса Софрона Сыранова в Москву в качестве депутата Екатерининской комиссии по составлению проекта нового Уложения. С наказами якутов пяти улусов и особым дополнением к наказам своих избирателей Сыранов прибыл в Москву 1 июля. Основные требования якутов, содержащиеся в наказах, следующие: замена соболиного ясака денежным; передача непосредственного контроля за сбором ясака тойонам; расширение их судебных полномочий; замена подводной повинности якутов, обязанных переводить казенные грузы, свободным подрядом и освобождение их от обязанностей содержать почтовые станции, расположенные вдоль Иркутско-Якутского и Охотского трактов. Однако I департамент Сената решением от 4 июля не допустил его в Комиссию в виду того, что Иркутская губернская канцелярия признает якутов «кочевым народом», а кроме того, Сыранов не имеет полномочий от большинства улусных поверенных. Тогда Сыранов добился приема у Екатерины II и обратился с просьбой утвердить его депутатом. Получив поддержку императрицы, 17 октября Сыранов был оформлен в качестве депутата и приведен к присяге. Но, так как Комиссия для сочинения проекта нового Уложения начала свою работу 30 июля 1767 г., Сыранов был допущен в Комиссию с опозданием более чем на год. Указом от 18 декабря 1768 г. Комиссия прекратила свою работу. По возвращении Сыранов через Иркутск домогался своего назначения якутским областным головой с учреждением этой новой должности, но получил отказ. Однако вскоре, 17 октября 1793 г., несмотря на сопротивление иркутских чиновников, выборы областного головы все же состоялись. Собравшиеся в Якутске улусные головы, наслежные князцы — старосты избрали первым областным головой Софрона Сыранова. Однако не получив поддержки со стороны земского суда и части местных тойонов, он вынужден был уйти в отставку. Отойдя от дел, принял православие, при крещении получил имя Василий Веньяминов. Прожил он долгую жизнь. В метрической книге Кангаласской церкви за 1805 г. записано, что 5 июля 1805 г. умер бывший голова Кангаласского улуса, князец и депутат Василий Веньяминов в возрасте 86 лет.

8 июня. — В Якутск прибыла экспедиция Академии наук в составе капитана И.И. Исленьева и подштурмана, геодезиста Ф. Черного для наблюдения прохождения Венеры через диск Солнца, которое ожидалось 23 мая 1769 г. Для наблюдения этого уникального явления природы учеными России и Западной Европы были выбраны Петербург, Кола Поной, Умба, Оренбург, Орск, Гурьев и Якутск. С прибытием экспедиции в Якутске была построена обсерватория, переданная впоследствии воеводской канцелярии, установлены приборы, с помощью которых по июнь 1769 г. проводились астрономические и метеорологические наблюдения. В ходе работы экспедиции И.И.Исленьевым составлены следующие исторические описания: «Наблюдения до спутников Юпитеровых касающиеся» (1768—1769 гг.), «Наблюдения до прохождения Венеры по Солнцу и др. затмения солнечного касающиеся», «Наблюдения явления Венеры в Солнце» (1769 г.). Им же собраны сведения по истории, этнографии и географии мест, которых он посещал в эти годы.

25 июня. — Сенатским указом в городах Восточной Сибири учреждены три ярмарки: в Иркутске, Селенгинске и Якутске. В последнем время проведения ярмарки определено: летняя — с 1 июня по 1 августа, зимняя — весь декабрь. Якутские купцы предлагали на ярмарке продукты промыслов коренного населения – мамонт. кость, моржовый клык, струю кабарги, шкуры оленей, медведей, лосей, дичь, зайцев, рыбу, мех (соболь, песец, бобр, лисица, горностай, белка). Скупали мех иногородние купцы, в основном, иркутские, располагавшие более крупными капиталами. Они затем продавали пушнину далее – в Китай и Европейскую Россию. В обмен они поставляли в Якутск мануфактуру, железные изделия, охотничьи припасы, муку, чай, сахар, крупы, соль, спирт, табак. Этими товарами якутские купцы затем рассчитывались с населением.

10 декабря. — Указ Якутской ясачной комиссии «О непокупании у ясашных никому сенокосных мест и рыбных ловель, также и о непринимании в заклады и к церквам приклады».

1769

26 апреля. — Указ Якутской ясачной комиссии о назначении тойонов сборщиками ясака и упразднении аманатства (аманаты — заложники из родоплеменной знати, которых держали под караулом в уездных городах и острогах, чтобы соплеменники исправно платили ясак). В том году указом от 29 апреля комиссия запретила воеводской канцелярии писать в ясачных книгах и ведомостях языческие имена крещеных якутов.

3 сентября. — Указ «О непосылании к якутам в их улусы для сбора ясака «нарочных и о привозе им оного самим в назначенные сроки».

28 сентября. — Назначен воеводой коллежский асессор Дмитрий Тимофеевич Апросимов. На должности по 1 декабря 1772 г. По вызову выехал в Иркутск. Товарищем воеводы состоял дворянин Иван Степанович Старостин.

1770

Март. — В Якутске получен указ Иркутской губернской канцелярии об освобождении якутов от отбывания подводной повинности по Иркутско-Якутскому тракту и о содержании тракта в дальнейшем русскими переселенцами.

Лето. – Дотла сгорела зимняя церковь во имя преподобного Михаила Малеина со всей находившейся в ней великолепной утварью и драгоценной ризницей.

26 октября. —Вышел Указ Сената «О бытии воеводам на службе по пяти лет».

В этом году составлен и утвержден первый план города Якутска. По плану 1770 г. город строился хаотично и беспланово. Видно, что город разделился на 4 квартала и все дома пронумерованы. В первом квартале было 94 дома, включая дворы и надворные постройки. Из них 75 домов находились за Сайсарским логом (ныне Заложным логом) и 19 домов с правой стороны лога. В этом квартале стояли 2 церкви – Богородицкая и Тихвинская, ратуша, расположенная возле гостиного двора, острог, два питейных дома и кирпичные сараи возле оз. Мельничная. Второй квартал имел 95 домов на северо-запад от острога до оз. Талое. Здесь возле гостиного двора острога стояли Троицкая и Николая Чудотворца с богадельнями, в середине квартала – дом полиции и один питейный дом, возле оз. Талое стояли кирпичные сараи. Третий квартал имел 90 домов, две каменные церкви – Предтечи на пустыре (он стоял напротив Русского драмтеатра – недавно снесли) и Преображение Господне с кельями, которая находилась возле «Кружало». Четвертый квартал имел 95 домов, расположенных в старой части города от «Кружало» до Спасского монастыря (ныне Краеведческий музей), за которым шли ограды почтовой станции, дома казачьего полка и дальше на север стояли несколько якутских юрт. В квартале было три питейных дома и одна харчевня. Всего в городе было 374 дома, 6 церквей, 7 питейных домов, госпиталь, харчевня, полицейское управление, ратуша и пивоварня.

Фото

15. План города Якутска 1770 г.

1771

11 марта. — Назначен воеводским товарищем секунд-майор Петр Михайлович Мальцефельцей. На должности по 13 марта 1773 г. Выехал в Иркутск.

1773

11 марта. — Назначен воеводой секунд-майор Михаил Васильевич Воинов. На должности по 17 января 1774 г. Выехал в Иркутск.

14 марта. — Указом Иркутской губернской канцелярии Удский острог передан в ведение Якутской воеводской канцелярии.

В этом году:

- в Якутске на средства купца 1-й гильдии Д. Барабанова и прихожан построена каменная Градо-Якутская Богородская трехпрестольная церковь с колокольней. Двухпридельная трапезная и колокольня пристроены в 1820-х. Имелись Введенский и Благовещенский приделы. В ограде церкви располагалась старая деревянная церковь, построенная в 1760 г., которая в 1922 г. была разрушена и употреблена на топливо. В советское время в здании каменной церкви была размещена лаборатория Наркоммеспрома, затем космическая станция Якутского филиала АН СССР (РАН). В 1997 возвращена епархии, в 2008-2010 отреставрирована;

- в Якутск прибыл шихтмейстер Петр Метенев (сын А.П. Метенева). Указами Правительствующего сената и Государственной берг-коллегии ему поручено было удостовериться в возможности возобновления Тамгинского железоделательного завода. Однако главное поручение заключалось в разработке серебряного рудника на Эндыбале. Работы на серебряном руднике были начаты в 1774 г. В 1781 г. в связи с выездом Метенева в Екатеринбург работы на руднике были прекращены.

Фото

16.

Градоякутская Богородицкая (Богородская)

церковь

1774

17 января. — Назначен воеводой служивший илимским воеводой капитан Ларион Михайлович Черемисинов. Родился в 1737 году, в семье подьячего. Военную службу начал солдатом в семнадцати лет, через семь лет произведен в прапорщики, еще через семь лет — в поручики. В 1768 году вышел в отставку с производством в капитаны. Статскую службу начал в качестве товарища воеводы Мехонского уезда Исетской провинции. В должности состоял по 15 июня 1774 г.

15 июня. — Назначен воеводой коллежский советник Даниил Петрович Озеров. Однако в Якутск не прибыл, так как был назначен помощником губернатора в Иркутске.

10 декабря. — Назначен воеводой секунд-майор Степан Михайлович Шатилов, который правил Якутском четыре года.

Вернуться назад

Вернуться назад